9月10日,国际天文学期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)正式发表了中国科学院国家天文台朱弘明研究员与多伦多大学彭威禮教授合作完成的最新成果,该研究自主开发了一种新的数值模拟方法,首次能够在初始条件中加入左右不对称(宇称不守恒)的矢量和张量信号,并发现这些信号在宇宙漫长的演化中留有可探测的痕迹,从而为利用星系巡天检验自然界基本对称性提供了新途径。

“宇称”可以简单理解为左右对称。就像镜子里的世界那样,人们长期认为物理规律在左右互换时应该完全相同,也就是说,自然界并不区分“左”和“右”。1956年,李政道和杨振宁首次提出弱相互作用中可能存在宇称不守恒的理论预测。很快,吴健雄和她的合作者通过钴-60 β 衰变实验成功验证了这一想法。这一发现彻底推翻了自然界“左右对称”的长期信念。李政道和杨振宁因此在1957年获得了诺贝尔物理学奖。当时,物理学大师泡利甚至打趣道:“我无法相信上帝是个左撇子。”

弱相互作用中的宇称不守恒仅存在于微观世界,表现为基本粒子的衰变和反应不再左右对称。在宇宙学中,人们普遍认为在宏观的大尺度上,自然规律在镜子里看起来应该与现实完全一样。而如果在横跨亿光年的宇宙尺度上也发现左右不对称,那就意味着宇宙起源中可能隐藏着新的物理规律,并为探索早期宇宙提供重要线索。

上海交通大学物理与天文学院张鹏杰教授表示,近年来有研究发现了在亿光年尺度星系分布中宇称破缺的证据,引起了学界的高度关注。他指出:“但是,要想严格检验宇称破缺,仍需克服多个关键问题。如果宇称破缺是早期宇宙(例如暴胀)产生的,该破缺能否在宇宙剧烈的非线性演化下留存?如果留存,如何从观测数据中精准地提取出宇称破缺的信息?而两个问题的解答都需要产生携带宇称破缺的宇宙初始扰动,并通过数值程序模拟宇宙的演化。而如何快速产生此类初始扰动,也是待解决的重要问题。”

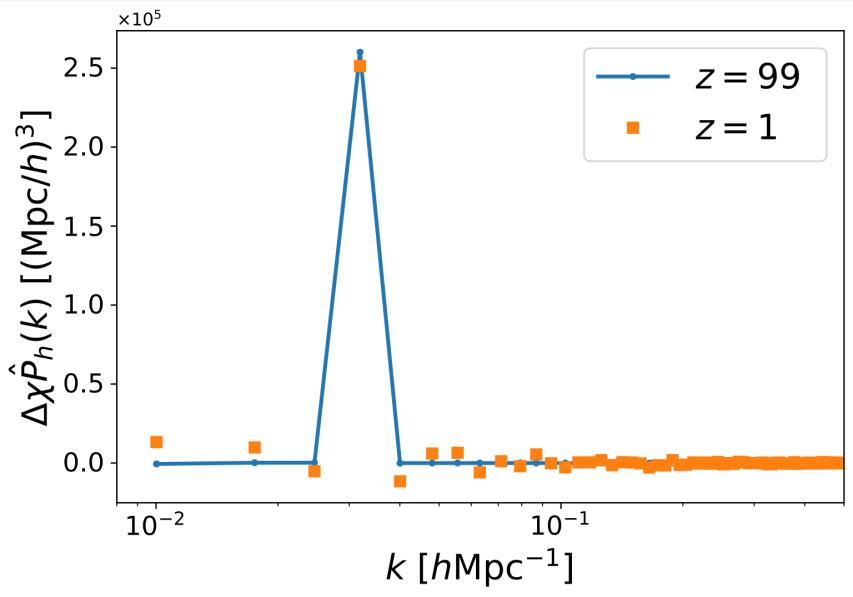

因此,研究团队开发了一种新的方法,试图回答这个简单却深刻的问题:宇宙是否偏爱“左”或者“右”?这一新方法可以在早期宇宙中加入左右不对称(宇称不守恒)的痕迹(见图一),并通过计算机模拟宇宙演化来追踪这些信号。研究发现,如果这种左右的不对称性在宇宙诞生之初就已存在,其微弱的印记会在数十亿年的宇宙演化中保留下来,并可以在当今的大尺度星系分布中被探测到(见图二),从而首次为在宇宙学尺度上系统检验宇称不守恒提供了完整的解决思路。

图一:早期宇宙中由右手引力波(带有左右不对称性特征)引起的物质密度扰动

图二:展示了早期宇宙(诞生后不久,z=99)与数十亿年之后(约70亿年后,z=1)的信号对比。这些信号中的峰值体现了宇宙的“左右不对称”特征。结果显示,即使经过漫长而复杂的宇宙演化,这种不对称依然清晰可见。

云南大学西南天文研究所范祖辉教授解释说,“宇宙暴胀时期产生的矢量和张量扰动中可能存在宇称不守恒特征,这与暴胀物理密切相关,并会在物质扰动中留下痕迹。Zhu & Pen (2025, PRL) 提出了构建含有宇称不守恒的物质扰动初始条件的方法,为结合数值模拟研究非线性结构形成与演化对宇称不守恒信息的影响奠定了基础,也为从大尺度结构观测分析中提取可能的宇称不守恒特征,从而限制宇宙极早期物理性质提供了必要和关键的分析手段。”

张鹏杰教授补充道,“这项研究实际上提出了一揽子解决方案:第一,他们提出了快速产生携带宇称破缺的宇宙学数值模拟初条件的方法,通过精巧的尺度分解使得快速傅里叶变换能够适用,从而极大提升了运算速度,而且适用于矢量扰动和张量扰动的普遍情况;第二,他们通过数值模拟结果证明,早期宇宙宇称破缺的信号不会被晚期宇宙的非线性演化抹除,且可以被精准提取。该结果非常干净、明晰、很有说服力。该工作是在宇宙学尺度上检验宇称守恒的重要进展,在后续数值模拟和数据分析中将有广泛应用价值。”

这是首次使科学家能够模拟这种带有“左右不对称”特征的星系数据,并开创了从星系分布中精准提取宇称破缺信号的系统化方案,为未来的大型巡天探索宇宙对称性开辟了新方向。

论文第一作者为朱弘明研究员,通讯作者为朱弘明研究员和彭威禮教授。该研究得到了国家重点研发计划和中国科学院的支持。

文章链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/8s52-x3r2

附件下载: