近日,南京大学天文与空间科学学院的系外行星课题组基于国家天文台负责运行的国家重大科技基础设施—郭守敬望远镜(LAMOST)巡天数据,同时结合其他国际观测数据,成功测定了超短周期行星的年龄分布,首次揭示了超短周期行星系统的出现率与轨道构型随年龄的演化规律,为超短周期行星的形成与演化研究提供了全新的关键线索。该项成果于2025年4月28日发表于国际期刊《自然·天文学》。南京大学博士研究生涂培玮是文章第一作者,谢基伟教授为通讯作者。

超短周期(Ultra-Short-Period, USP)行星物质组成成分与地球相似,但轨道周期不足24小时,在极近距离围绕恒星公转,表面温度可超过2000 K,堪称名副其实的“熔岩世界”(Lava World)。这类在太阳系中完全“缺席”,颠覆传统认知的极端行星,对基于太阳系的传统行星形成演化理论构成了巨大挑战,其起源和演化至今仍是未解之谜。

主流理论认为,超短周期行星是从更远的位置通过某种机制迁移至短周期轨道,可能的机制主要有以下三种:盘迁移:行星在与原行星盘的相互作用下,于数百万年内(原行星盘一般存在时标为数百万年)向内迁移。高偏心率迁移:行星因动力学扰动被激发至高偏心率轨道从而在轨道近星点附近受潮汐耗散作用使得轨道不断圆化,最终在近星点附近形成孤立且高倾角(偏心率的激发一般伴随轨道倾角的激发)的超短周期行星。取决于轨道激发的快慢,该过程可经历数百万年至数亿年。低偏心率迁移:行星通过与其他行星的相互作用维持较低偏心率,在持续的潮汐耗散过程中缓慢向内迁移,此过程可长达数十亿年。

由于不同迁移机制的时标存在差异,且这些机制塑造的轨道构型特征各不相同,研究该类行星的出现率与轨道构型随时间的变化规律,成为揭示其形成过程的关键突破口。

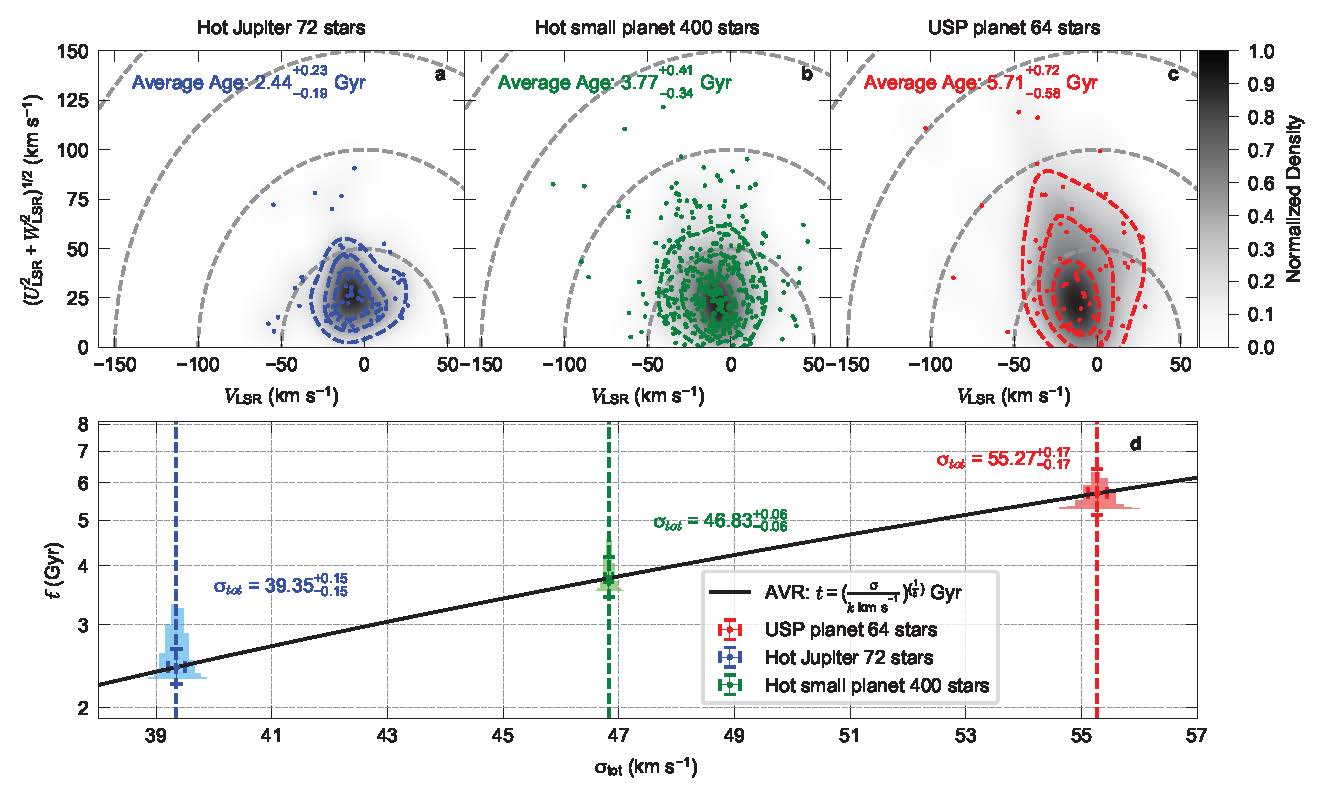

图1:超短周期行星(红色)、热木星(蓝色)和短周期小质量行星(绿色)的宿主恒星在银河系运动速度分布和运动学年龄的比较。

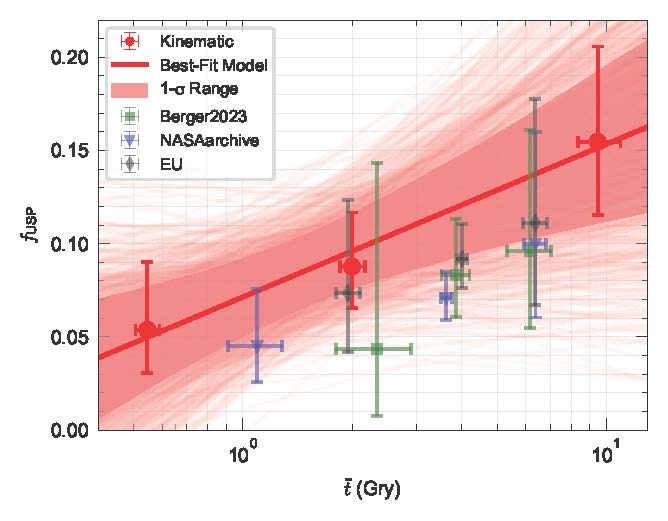

图2:超短周期行星出现率随年龄的演化规律

研究团队进一步分析,得出了超短周期行星系统的出现率随年龄的演化规律,发现超短周期行星系统的出现率随年龄增长而上升(图2)。这一发现表明,大多数超短周期行星可能是在数十亿年之后形成的,不太可能以极早期形成模型(如盘迁移模型)为主要形成途径。

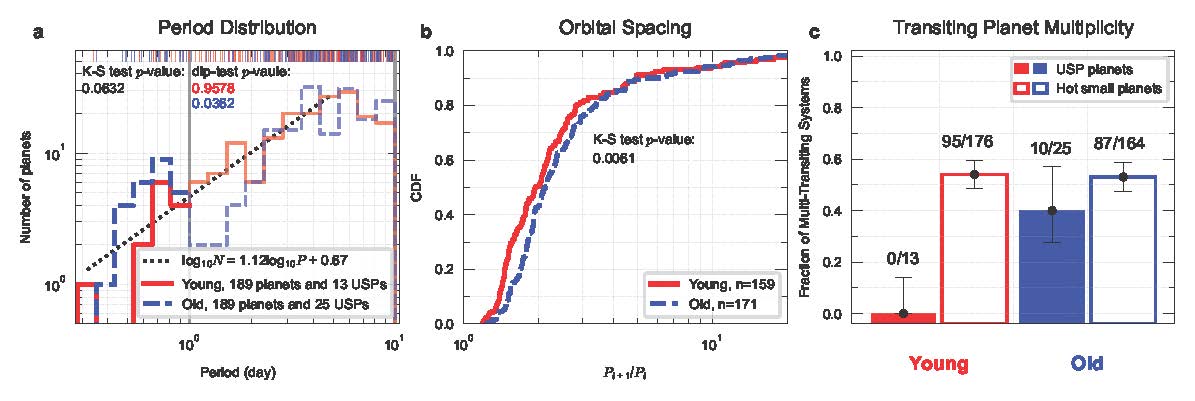

图3:年轻与年老的超短周期行星系统及短周期小质量行星系统之间轨道构型的比较。左、中、右分别为轨道周期分布、轨道间距分布,以及多凌星系统比例的比较结果。

此外,研究团队还揭示了超短周期行星系统的轨道构型随年龄的演化规律:年轻与年老的短周期小质量行星系统中最内侧行星的周期分布存在差异,年老子样本在1-2天周期处呈现"凹陷-堆积"特征(图3a)。此外,年老子样本通常比较年轻子样本具有更大的轨道间距(图3b)。特别地,在年轻的超短周期行星样本中,多凌星系统的比例较低(图3c),这暗示着年轻的超短周期行星系统可能具有较高的相互倾角和/或更少的邻近伴星。

上述超短周期行星系统的出现率与轨道构型的年龄依赖性表明,超短周期行星通过潮汐耗散驱动的轨道迁移在数十亿年时间尺度上持续形成,且较年轻与较年老的超短周期行星分别源自不同的潮汐迁移路径(高偏心率迁移和低偏心率迁移)。这些研究结果勾勒出了超短周期行星的形成机制和潮汐演化的整体图像。

该文章是谢基伟的研究团队发起的“系外行星的空间分布和年龄演化”(Planets Across Space and Time,英文简称为PAST,中文简称“穿越”)研究计划系列研究论文之一。目前,已发现的系外行星数目已达数千颗。这些行星中,既有年龄仅百万年的“低幼”行星,也有与银河系一样年迈、年龄超百亿年的“高龄”行星。它们的距离也从太阳邻域(百光年内)延伸到了上万光年之外,逐渐遍布银河系(尺度约十万光年)的各个角落。针对这些“穿越”时空的行星,南大天文与空间科学学院系外行星课题组正借助我国郭守敬望远镜(LAMOST)对它们开展大样本的普查研究。通过分析行星在银河系不同空间位置和不同时间年龄的分布特征,将有助于进一步了解行星的形成和演化过程,以及行星的形成演化与整个银河系的形成演化之间的关联。目前,更多“穿越”系列的后续工作正在进行和筹备中。

该项研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金以及LAMOST重大成果培育项目的支持。

附件下载: