-

-

中国科学院副院长、党组副书记阴和俊调研国家天文台

12月20日上午,中国科学院副院长、党组副书记阴和俊到国家天文台调研。中科院党组成员、副秘书长、重大科技任务局局长于英杰参加调研。调研活动由国家天文台台长常进主持。阴和俊听取了国家天文台基本概况、 “十三五”科研进展、党建工作等情况汇报,与国家天文台领导班子成员及一线科研代表围绕“十四五”发展战略、基层党建等工作进行了深入讨论。阴和俊要求,国家天文台要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,不断坚持和加强党对科技工作的全面领导,认真贯彻落近平总书记重要讲话精神和党中央关于科技创新的决策部署,围绕习近平总书记对中科院作出的一系列重要指示批示精神。

12月20日上午,中国科学院副院长、党组副书记阴和俊到国家天文台调研指导工作。中国科学院党组成员、副秘书长、重大科技任务局局长于英杰陪同调研。

国家天文台台长常进主持座谈会,介绍了国家天文台基本概况、“十三五”科研进展等情况,党委书记赵刚做了党建工作情况汇报。阴和俊与国家天文台领导班子成员及一线科研代表围绕“十四五”发展战略、基层党建等工作进行了深入讨论。阴和俊不时交流互动,回应关切,并要求有关部门认真研究吸收相关的意见建议。

阴和俊对国家天文台近些年取得的改革创新发展成绩给予充分肯定。他指出,国家天文台要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,不断坚持和加强党对科技工作的全面领导,认真贯彻落实习近平总书记对中科院作出的一系列重要指示批示精神,切实履行好国家战略科技力量在新时期新阶段的使命和担当。

阴和俊强调,国家天文台是我国天文科技的国家队,应该发挥好“火车头”的作用,面向国家重大战略需求,面向世界科技前沿,牵头组织保障天文大科学装置的科学研究工作,揭榜挂帅,整合资源,聚焦关键核心问题,优化领域方向布局,“早、多、好、快”地实现原创重大突破。要加强党风廉政建设,强化责任担当,增强服务意识,全面贯彻落实新时期全面从严治党主体责任,充分发挥基层党组织和党员的战斗堡垒作用和先锋模范作用,为科技创新发展提供坚强的政治保证 。阴和俊同时要求充分挖掘老科学家故事,弘扬科学家精神,切实营造积极向上、奉献包容的创新文化和科研生态环境。

会前,阴和俊现场调研了探月工程地面应用系统运行控制大厅和月球样品实验室,详细了解嫦娥四号、嫦娥五号和天问一号任务执行情况,以及月球样品解封处理存储等有关工作,提出了认真管好、用好月球样品的具体要求。

重大科技任务局、直属机关党委、办公厅有关人员陪同调研。

中国科学院副院长、党组副书记阴和俊讲话

中国科学院副院长、党组副书记阴和俊调研月球样品实验室

调研座谈会现场

2020-12-23

-

中科院举行嫦娥五号任务月球样品接收活动

12月19日,嫦娥五号任务月球样品接收活动在中国科学院国家天文台举行。中科院院长、党组书记侯建国将国家航天局移交的嫦娥五号任务月球样品正式交接给国家天文台,并向国家天文台台长常进颁发了嫦娥五号任务月球样品责任状。中科院党组成员、副秘书长于英杰出席并主持接收活动。从嫦娥一号到嫦娥五号任务,中科院负责科学目标与有效载荷配置方案的论证,承担了地面应用系统、有效载荷分系统、甚长基线干涉测量( VLBI )测轨分系统和多项关键配套产品的研制任务,并牵头组织科学研究工作。中科院参与嫦娥五号任务的科学家代表、中科院机关相关部门和院属相关单位负责人、月球样品转运单位负责人以及部分新闻媒体参加了活动。

12月19日,嫦娥五号任务月球样品接收活动在中国科学院国家天文台举行。中科院院长、党组书记侯建国将国家航天局移交的嫦娥五号任务月球样品正式交接给国家天文台,并向国家天文台台长常进颁发了嫦娥五号任务月球样品责任状。中科院党组成员、副秘书长于英杰出席并主持接收活动。

侯建国向参与嫦娥五号任务的中科院全体参研参试人员表示诚挚慰问,向国家有关部门、单位和社会各界给予的大力支持致以衷心感谢。他指出,嫦娥五号探测器将采集的月球样品带回地球,首次实现了我国地外天体采样返回,也是人类时隔44年再次将月球样品带回地球,使我国成为世界上第三个从月球取回样品的国家。国家将嫦娥五号任务月球样品正式移交给中科院,这既是崇高的荣誉,更是赋予中科院的重大责任。

侯建国表示,全院各有关单位和嫦娥五号任务参研参试人员要牢记习近平总书记嘱托,牢记国家战略科技力量使命定位,坚持开放合作,强化协同攻关;要坚定创新自信,立志实现科技自强自立;要提高政治站位,高质量实现月球样品保护利用;要瞄准科学目标,不断产出重大科学成果;要做好科学普及,激发全社会创新创造活力;要大力弘扬探月精神,开启星际探测新征程。

中科院是我国探月工程的发起者、组织者和实施者。从嫦娥一号到嫦娥五号任务,中科院负责科学目标与有效载荷配置方案的论证,承担了地面应用系统、有效载荷分系统、甚长基线干涉测量(VLBI)测轨分系统和多项关键配套产品的研制任务,并牵头组织科学研究工作。后续,中科院国家天文台将认真做好月球样品的存储、制备和处理,组织开展系统性分析研究工作,不断深化人类对月球成因和太阳系演化历史的科学认知。

中科院参与嫦娥五号任务的科学家代表、中科院机关相关部门和院属相关单位负责人、月球样品转运单位负责人以及部分新闻媒体参加了活动。

转运队将月球样品送入会场

中国科学院院长、党组书记侯建国向国家天文台台长常进颁发责任状

中国科学院院长、党组书记侯建国讲话

中国科学院党组成员、副秘书长于英杰主持接收仪式

活动现场

2020-12-19

-

侯建国在国家天文台等京区部分院属单位调研

12月8日至11日,中国科学院院长、党组书记侯建国在中科院数学与系统科学研究院、国家天文台、遗传与发育生物学研究所、国家空间科学中心等京区院属单位调研。中科院副院长、党组成员周琪,党组成员、秘书长汪克强,党组成员、副秘书长于英杰参加调研。作为国家战略科技力量,各单位要深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,深刻把握科技创新的新形势新要求,按照习近平总书记关于科技创新的重要论述和对中科院的重要指示批示精神,聚焦国家需求和重大科学问题,恪守使命定位,勇于担当作为,加快打造原始创新策源地。在国家空间科学中心调研空间科学任务执行情况。

12月8日至11日,中国科学院院长、党组书记侯建国在中科院数学与系统科学研究院、国家天文台、遗传与发育生物学研究所、国家空间科学中心等京区院属单位调研。中科院副院长、党组成员周琪,党组成员、秘书长汪克强,党组成员、副秘书长于英杰参加调研。

每到一个单位,侯建国一行都听取领导班子工作汇报,与班子成员座谈,并召开老中青科学家代表座谈会,围绕中科院进一步贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、结合制定“十四五”规划更好地谋划“率先行动”计划第二阶段改革创新发展听取意见建议。此外,在数学与系统科学研究院,他听取了三个关于数学前沿问题和应用问题研究重要进展情况的汇报;在国家天文台,他调研了探月工程地面应用系统运控大厅、月球样品实验室;在遗传与发育生物学研究所,他参观了创新文化建设成果展示,现场听取了植物遗传与设计育种团队、再生医学团队、基因编辑中心科技创新工作进展情况介绍;在国家空间科学中心,他观看了“不忘甲子初心、发展空间科学”主题展览,调研了空间环境模拟和载荷测试定标实验室、空间科学任务大厅。在调研过程中,他详细询问了每一项重点成果的进展情况与应用前景,与一线科研人员进行了亲切交流。

侯建国充分肯定了各单位所取得的成绩,他表示,经验源自实践、智慧来自基层,各单位的有效做法、各位干部职工的宝贵意见,将成为院党组分析问题、研判形势、明确定位、深化改革的重要依据,欢迎大家通过多种方式反映问题、建言献策。

侯建国指出,党的十九届五中全会明确提出,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。作为国家战略科技力量,各单位要深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,深刻把握科技创新的新形势新要求,按照习近平总书记关于科技创新的重要论述和对中科院的重要指示批示精神,聚焦国家需求和重大科学问题,恪守使命定位,勇于担当作为,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,科学系统地谋划下一阶段工作。

侯建国强调,全院上下要坚持和加强党对科技工作的全面领导,提高政治站位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用,推动党建工作与科技创新工作深度融合。要把为科技工作者做好服务放在首位,加强作风和学风建设,引导科研人员继承中科院优良传统,大力弘扬科学家精神,树立正确的价值观,为实现“率先行动”计划目标要求、建设世界科技强国作出更大贡献。

中科院办公厅、前沿科学与教育局、重大科技任务局、科技促进发展局、发展规划局、条件保障与财务局、人事局等部门负责同志分别陪同调研。

听取数学与系统科学研究院科学家代表意见建议

调研国家天文台月球样品实验室

在遗传与发育生物学研究所听取科研进展情况介绍

在国家空间科学中心调研空间科学任务执行情况

2020-12-12

-

国家天文台全力保障地面应用系统执行嫦娥五号任务

北京时间11月24日4:30分,我国在海南文昌发射场成功发射嫦娥五号探测器。作为探月工程五大系统之一的地面应用系统,国家天文台负责科学探测和样品采集计划的制定,有效载荷在轨业务运行管理,探测数据接收、处理、解译和管理,月球样品存储、制备和处理,组织开展探测数据与月球样品的分析和研究。嫦娥五号任务不仅是我国最为复杂的航天任务,在本次任务中,预选着陆区位于月球正面风暴洋北部吕姆克山、夏普月溪附近,有望获取最年轻的月球返回样品,在月球火山活动和演化历史研究等方面取得原创性的科学成果。地面应用系统将继续发扬“严、慎、细、实”的工作作风,为我国首次月面采样返回任务的圆满成功做出应有的贡献。

北京时间11月24日4:30分,我国在海南文昌发射场成功发射嫦娥五号探测器。

根据我国探月工程“绕、落、回”三步走的规划,嫦娥五号是探月工程三期的主任务,是探月工程三步走的收官之作,将实现我国首次月面采样返回。我国将是继Apollo 17载人登月44年后,世界上第三个完成月面采样返回的国家,极大地推动月球探测科学技术的重大跨越。

作为探月工程五大系统之一的地面应用系统,国家天文台负责科学探测和样品采集计划的制定,有效载荷在轨业务运行管理,探测数据接收、处理、解译和管理,月球样品存储、制备和处理,组织开展探测数据与月球样品的分析和研究。

与探月工程一期和二期任务不同,嫦娥五号任务地面应用系统不仅要完成月面科学探测、载荷在轨运行管理,探测数据接收、处理、管理等重要工作,还肩负着月球样品返回地球后,样品的长期存储和实验室分析与研究工作,在工程任务中发挥不可或缺的重要作用。嫦娥五号任务地面应用系统由北京密云、云南昆明两个数据接收地面站和位于北京的国家天文台总部组成。国家天文台已建成国内首个“月球样品实验室”,为避免月球样品受到地球大气、水等环境污染做好了准备,已具备“地外样品”存储、处理和分析的能力。

在嫦娥五号任务中,地面应用系统将执行环月飞行段、着陆下降段、月面工作段的科学数据接收任务;利用着陆器配置的降落相机、全景相机、月壤结构探测仪、月球矿物光谱分析仪等科学仪器,开展着陆区的现场调查和分析,完成着陆点区域形貌探测和地质背景勘察,获取与月球样品相关的现场分析数据。月球样品返回地球后,地面应用系统将与探测器系统完成月球样品交接,在月球样品实验室完成表取和钻取样品的解封、分样和存储。月球返回样品经初步测试分析、描述和建库后,根据授权进行发布,开展长期的实验室研究。

嫦娥五号任务不仅是我国最为复杂的航天任务,在本次任务中,预选着陆区位于月球正面风暴洋北部吕姆克山、夏普月溪附近,有望获取最年轻的月球返回样品,在月球火山活动和演化历史研究等方面取得原创性的科学成果。地面应用系统将继续发扬“严、慎、细、实”的工作作风,为我国首次月面采样返回任务的圆满成功做出应有的贡献。

嫦娥五号发射升空瞬间 来源:国家航天局

2020-11-24

-

中国天眼FAST运行稳定可靠取得一系列重大科学成果

11月4日,国家天文台在北京召开新闻发布会,介绍中国天眼FAST的运行情况及最新科学成果。北京师范大学林琳博士、北京大学张春风博士、国家天文台王培博士等联合研究团队利用FAST对银河系磁星软伽马重复暴源SGR 1935 + 2154进行多波段联合观测。中国天眼FAST是由人民科学家、时代楷模南仁东先生于上世纪九十年代提出构想,历时二十余年建设完成的巨型射电望远镜,在党中央、国务院关怀下,在国家有关部委和贵州省支持下,前后数百名科研工作者前赴后继为FAST建设调试运行付出了巨大努力。

11月4日,国家天文台在北京召开新闻发布会,介绍中国天眼FAST的运行情况及最新科学成果。

FAST自今年1月验收以来,设施运行稳定可靠,近一年已经观测服务超过5200个机时,超过预期设计目标近2倍,发现脉冲星数量超过240颗,基于FAST数据发表的高水平论文达到40余篇。近日,FAST在快速射电暴方面的研究成果陆续发表在国际科学期刊《自然》杂志上。

今年2月,FAST团队克服疫情影响,正式启动科学委员会遴选出的五个优先和重大项目,近百名科学家开始使用并处理FAST的科学数据。今年4月,时间分配委员会开始向国内天文界征集自由申请项目,目前已经接到170余份申请,申请的总时间约5500个小时,实际批准1500个机时,只有30%能得到支持,可见FAST望远镜观测时间竞争相当激烈。

FAST的顺利运行使得我国相关科研团队迅速成为国际快速射电暴领域的核心研究力量。近日,北京大学教授、国家天文台研究员李柯伽研究团队利用FAST探测到一例全世界仅有21例的快速射电暴重复爆FRB180301,在国际上首次发现该重复爆的辐射具有非常丰富的偏振特征。这一观测对快速射电暴的辐射起源提供了新的信息,显示了磁层在快速射电暴辐射机制中的作用。该成果论文已于北京时间10月29日在国际科学期刊《自然》杂志上正式发表。

北京师范大学林琳博士、北京大学张春风博士、国家天文台王培博士等联合研究团队利用FAST对银河系磁星软伽马重复暴源SGR 1935+2154进行多波段联合观测。在SGR 1935+2154发生高能暴发的同时,借助FAST超高的灵敏度对射电波段流量给出了迄今为止最严格的限制。该成果说明SGR和FRB暴发具有较弱的相关性,磁星暴发产生FRB必须依赖于极其特殊的物理条件。该成果论文于北京时间11月5日在国际科学期刊《自然》杂志正式发表。

随着性能的提升,FAST科学潜力逐步显现。其灵敏度达全球第二大单口径射电望远镜的2.5倍以上,超强灵敏度使其在射电瞬变源方面具有重大潜力,有望在短时间内实现纳赫兹的引力波探测。同时它还有能力将我国深空探测及通讯能力延伸至太阳系边缘,满足国家重大战略需求。

中国天眼FAST是由人民科学家、时代楷模南仁东先生于上世纪九十年代提出构想,历时二十余年建设完成的巨型射电望远镜,在党中央、国务院关怀下,在国家有关部委和贵州省支持下,前后数百名科研工作者前赴后继为FAST建设调试运行付出了巨大努力。FAST于2016年9月落成启用,2020年1月通过国家验收。无可争议地成为世界最灵敏的射电望远镜,大大拓展人类的视野,也使中国的天文学家终于有机会走到人类视界的最前沿,对促进我国天文学实现重大原创突破具有重要的意义。

新闻发布会现场

来源于磁层的快速射电暴偏振多样性

中国天眼FAST

2020-11-05

-

国家天文台召开新一届领导班子宣布大会

10月22日,国家天文台召开新一届领导班子宣布大会。中科院人事局局长孙晓明,北京分院分党组书记/京区事业单位党委书记马扬出席会议。国家天文台领导班子成员、党委委员、纪委委员、副处级以上中层管理人员、专业技术骨干及各类职工代表80余人参加了会议。孙晓明宣读了中科院党组关于国家天文台新一届领导班子的任免决定:常进任国家天文台台长。他代表新一届领导班子郑重表示,将坚定信念、砥砺德行,坚决贯彻党中央和院党组的决策部署,持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,把崇高理想信念和国家的长远目标落实到推动我国天文事业和国家天文台跨越式发展的历史进程中。国家天文台新任领导班子与上届领导班子成员合影。

10月22日,国家天文台召开新一届领导班子宣布大会。中科院人事局局长孙晓明,北京分院分党组书记/京区事业单位党委书记马扬出席会议。国家天文台领导班子成员、党委委员、纪委委员、副处级以上中层管理人员、专业技术骨干及各类职工代表80余人参加了会议。会议由马扬主持。

孙晓明宣读了中科院党组关于国家天文台新一届领导班子的任免决定:常进任国家天文台台长;刘继峰任国家天文台副台长;赵公博任国家天文台副台长(试用期一年);欧云任国家天文台纪委书记。免去赵刚国家天文台副台长职务;免去郝晋新、李春来、薛随建副台长职务,保留副局级,免去石硕纪委书记职务。

马扬宣读了院党组对上届台领导班子的总体评价意见,充分肯定了上届台领导班子的工作成绩,简要介绍了新一届领导班子成员的工作经历,对其任职能力给予较高评价。

孙晓明代表院党组向郝晋新、李春来、薛随建颁发了荣誉证书,感谢他们担任台领导期间,为中国天文事业、为院台改革发展做出的重要贡献。

常进代表新一届领导班子感谢院党组的信任,感谢上届领导班子为国家天文台创新发展做出的杰出贡献。他代表新一届领导班子郑重表示,将坚定信念、砥砺德行,坚决贯彻党中央和院党组的决策部署,持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,把崇高理想信念和国家的长远目标落实到推动我国天文事业和国家天文台跨越式发展的历史进程中;抓住机遇、聚焦重点,扎实谋划“率先行动”计划第二阶段任务,抢占竞争合作制高点,以实际行动落实国家创新驱动发展战略,为建设世界科技强国做出新的更大的贡献;深化改革、提升能力,加快推进研究所治理体系和治理能力现代化,不断提高管理水平,充分激发人才创新活力,构建团结奋进的文化氛围,维护和谐有序的科研生态。他本人也郑重承诺,将尽职尽责、勇于担当,克己奉公、清正廉洁,全心全意为全所职工做好服务,为研究所贡献全部力量。

会后,马扬代表院党组、北京分院分党组/京区事业单位党委向新老领导班子成员反馈了对上届领导班子的考核和民主测评结果。

会议现场

国家天文台新任领导班子与上届领导班子成员合影

2020-10-22

-

国家天文台科研人员借助“心电图”揭秘富锂巨星

锂元素是宇宙中最早产生的元素之一,但它在多种天体中的含量均与理论预测存在较大的差异。锂元素在恒星中的起源与演化一直困扰着天文学家,例如,宇宙中有一种被称为富锂巨星的天体,它们锂元素的含量超过恒星演化理论值的上千倍。针对这些天体中的锂是如何产生的,天文学家一直在努力寻找答案。“我们给恒星做了心电图” ,论文的第一作者,国家天文台闫宏亮副研究员介绍道“星震就像是恒星的心跳,能够传递恒星内部的真实信息,就算两者表面上看起来差不多,但红巨星和红团簇星的心脏是不同的” 。

锂元素是宇宙中最早产生的元素之一,但它在多种天体中的含量均与理论预测存在较大的差异。锂元素在恒星中的起源与演化一直困扰着天文学家,例如,宇宙中有一种被称为富锂巨星的天体,它们锂元素的含量超过恒星演化理论值的上千倍。针对这些天体中的锂是如何产生的,天文学家一直在努力寻找答案。

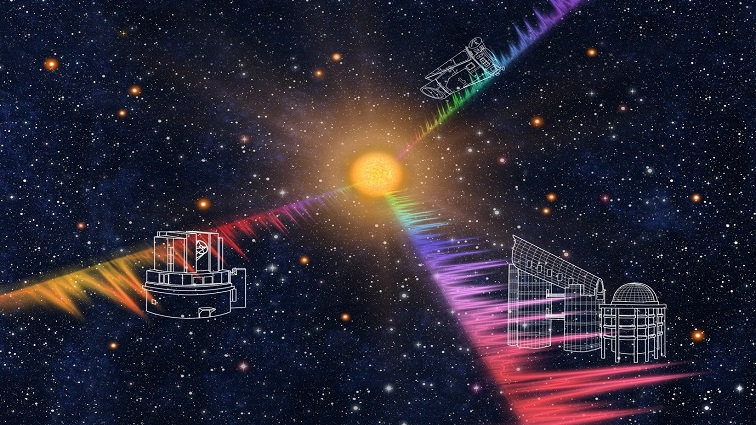

北京时间10月6日凌晨,国际学术期刊《自然·天文》(Nature Astronomy)发布了一项由我国天文学家主导的国际科研团队关于富锂巨星真实身份的重要成果。借助我国重大基础科技设施LAMOST巡天数据和美国开普勒太空望远镜的星震数据,研究团队通过监听恒星的“心跳”,发现绝大多数富锂巨星其实都是红团簇星,而不是传统上所认为的红巨星。这一发现挑战了传统的恒星演化理论,对最终解开锂元素的起源之谜至关重要。

天文学家通过恒星监测恒星的心跳和分析它们的光谱揭秘富锂巨星的真实身份 图源:喻京川,北京天文馆

恒星如同人类一样,有诞生、成长、衰老及死亡等过程。太阳就是一颗正处于青壮年时期的恒星。不过,随着恒星不断发光发热,其内部物质会出现明显的变化,并由此产生一系列改变。红巨星和红团簇星是恒星进入晚年后两种不同阶段,它们内部进行核反应的物质不完全相同,因此其结构和物理过程也具有显著差异。

但如果仅从表面上看,天文学家很难判断一颗恒星究竟是红巨星还是红团簇星。“这是因为两种恒星在温度和光度方面相差无几,就像我们很难判断一位白发苍苍的老者到底是70岁还是80岁一样,只能根据经验进行一个大致的估计,但并不一定非常准确”,该团队的主要领导者之一,论文共同通讯作者国家天文台赵刚研究员对此解释道。

红团簇星和红巨星内部结构示意图。红团簇星与红巨星内部结构不同,红团簇星内部是氦组成的核心在燃烧,而红巨星的氦核心不燃烧,其外面的氢包层在燃烧。红团簇星和红巨星的初始阶段在温度、亮度上几乎相同,很难区分。图源:青木和光,日本国立天文台

长久以来,天文学家认为,红巨星内部剧烈的对流为锂元素的产生创造了可能的条件,因此大部分富锂巨星应该是红巨星。但对此持怀疑态度的科研团队通过我国LAMOST、日本昴星团等望远镜采集了大量富锂巨星的光谱,并借助开普勒太空望远镜对这些富锂巨星的震动数据,得到了截然不同的结论。

“我们给恒星做了心电图”,论文的第一作者,国家天文台闫宏亮副研究员介绍道“星震就像是恒星的心跳,能够传递恒星内部的真实信息,就算两者表面上看起来差不多,但红巨星和红团簇星的心脏是不同的”。研究发现,超过80%的富锂巨星是红团簇星,而且不同类型的富锂巨星在锂含量、恒星质量等多个方面均与传统认知存在着显著差别。

“这些发现很难用传统理论去进行解释”,论文共同通讯作者,国家天文台施建荣研究员评论道,“由于内部物理环境不同,原有的理论并不适用于红团簇星,我们需要尽快寻找到这一观测现象的真实原因”。对此,论文通过观测数据检验了双星合并产生富锂巨星的理论,认为这是一种有潜力的方向。“我们看到最近国际上提出了不少新的理论来解释这个问题”,赵刚研究员说,“包括氦闪、双星的合并、特殊的对流等等,虽然目前尚无定论,但下一步的关键就是去逐一检验这些理论,找到真像”。

据悉,该工作是由一个中国主导,包括来自日本、法国、荷兰、美国以及澳大利亚等国科研人员参与的国际团队合作完成的。日方团队主要负责人,日本国立天文台青木和光副教授对此研究评价道“这些发现表明,在小质量恒星的演化过程中,仍然有一些未知的过程能够显著改变恒星表面的物质组成,说明亟待发展新的物理机制”。中方的参与单位包括中国科学院国家天文台、云南天文台,北京师范大学、中国科学院大学以及北京大学等。

在此研究中,多个望远镜的协同合作是取得成果的关键,除LAMOST和开普勒望远镜外,日本的昴星团望远镜、我国丽江观测站的2.4米和1.8米望远镜均在观测中发挥了重要作用。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41550-020-01217-8。

2020-10-06

-

国家天文台研究人员全尺度解析暗物质晕内部结构

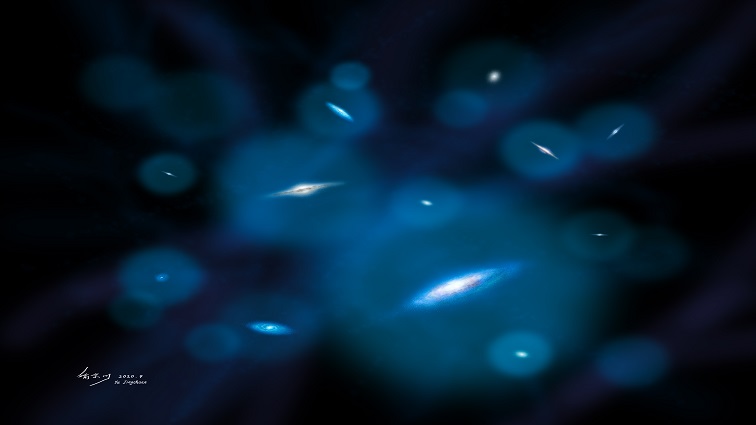

北京时间2020年9月3日凌晨,国际科学期刊《自然》发布国家天文台王杰研究员领衔的国际研究团队的一项重要理论发现。他们利用中国和欧洲的超级计算机,采用一项全新的多重放大模拟技术,在当前标准宇宙学模型下,首次获得了宇宙中从最小的类似地球质量大小到具有最大质量的超级星系团(跨越20个数量级)的暗晕内部结构的清晰图像。宇宙中约85%的物质成分是暗物质,其物质属性和组成恒星、行星以及我们人类世界的普通物质截然不同。背景图片里宇宙网格里的节点则是质量为太阳质量的星系团,而左下角里第二张放大的图里最小的结构体则为太阳质量的地球大小的暗晕,其质量跨越20个等级。

北京时间2020年9月3日凌晨,国际科学期刊《自然》发布国家天文台王杰研究员领衔的国际研究团队的一项重要理论发现。他们利用中国和欧洲的超级计算机,采用一项全新的多重放大模拟技术,在当前标准宇宙学模型下,首次获得了宇宙中从最小的类似地球质量大小到具有最大质量的超级星系团(跨越20个数量级)的暗晕内部结构的清晰图像。

宇宙中约85%的物质成分是暗物质,其物质属性和组成恒星、行星以及我们人类世界的普通物质截然不同。这些暗物质受引力塌缩,形成的结构体则被称为暗晕。而普通物质的气体通过冷却、聚集于暗晕中心,从而形成璀璨的恒星,星系以及整个光明的世界。宇宙中最大质量的暗晕是包含数百个亮星系的巨型星系团,其质量大约是太阳的百万亿倍,它们的属性已经广泛的被天文学家研究了。因为恒星和星系只能在比太阳重百万倍的暗晕里形成,对于那些比这一质量小的暗晕,它们在整个宇宙演化历史里一直保持“黑暗”。它们数量极多,人类却对其知之甚少。根据目前流行暗物质属性模型推测,宇宙中最小的暗晕质量可能和地球相当。

“因为它们的黑暗,我们只能依赖超级计算机通过模拟宇宙的演化来研究这些黑暗的超微暗晕。”来自国家天文台的合作者高亮研究员说,“为了在整个宇宙的背景框架下研究只有太阳系大小暗晕的内部结构,我们需要开发一种全新的技术。”

来自中国、德国、英国和美国的国际研究团队耗时5年,开发、测试模拟程序,并运行了一系列超级放大宇宙模拟,质量放大倍数跨越30个数量级(1后面30个0)。也即一百万亿亿亿倍。

“在宇宙中一个典型区域进行的这一超级放大模拟,需要利用八个‘放大镜’接力去放大。其放大程度相当于在一张月球表面的图片找到上面的一只跳蚤。想想如何逐次去配置每一个新的‘放大镜’使新获得的图像和原来的一样精确清晰就对我们模拟原初条件的精度和程序的精确度和可靠度提出了巨大的挑战。这一挑战是我们整个领域都从未遇到过的,也是我们从业以来所遇到的最艰难的一次。”来自Durham大学的共同作者Carlos Frenk教授说到。这些超级放大的模拟使该团队得以可靠并详尽地研究从地球到超级星系团质量暗晕的形成、演化以及内部结构。

“人们一直猜测那些小的暗晕应该和我们熟悉的超大暗晕内部结构不一样,但令人惊叹的是我们发现所有质量的暗晕竟然均具有极为相似的内部结构——中心致密,往外逐渐稀疏,而大量的更小的暗物质团块在其相对较外的空间环绕。”王杰研究员说到:“如果不知道比例尺,在图像上几乎很难区分一个巨大的星系团暗晕和一个只有地球质量大小的超微暗晕。”

这些新获得的对小质量暗晕内部结构的认识将让天文学家可以利用各种工具去探测它们,比如引力透镜,动力学和伽玛辐射爆的监测。根据目前的一些理论推测,大量的暗物质粒子会在致密的暗晕中心相互碰撞,从而湮灭产生伽马辐射爆。“我们的结果预测很大一部分辐射来自于那些因为太小而不能形成恒星的超微暗晕。”来自德国马普天体物理所的合作者Simon White教授说到,“未来的伽玛射线观测极可能捕捉到这些辐射信号, 从而让我们一窥这些宇宙中的‘超级小矮人’的‘真容’。这将帮助我们验证关于暗物质本质的假设——可能暗物质可能并不是我们想象的‘完全’是黑暗的。”

这一超级模拟在中国广州天河2,英国Durham的COSMA,德国慕尼黑的超级计算机上完成。本研究共包括7位作者,来自中国、英国、德国、美国四个国家四家单位。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41586-020-2642-9。

图一:艺术家对宇宙中具有不同质量的暗晕的想象图。(喻京川绘制)

图二:超级放大宇宙模拟里暗物质密度分布示意图:图中展示的是其中的两次放大过程。背景图片里宇宙网格里的节点则是质量为1e15太阳质量的星系团,而左下角里第二张放大的图里最小的结构体则为1e-6太阳质量的地球大小的暗晕,其质量跨越20个等级。

2020-09-04

-

国家天文台研究人员确认南极冰穹A为地面最佳光学天文观测台址

北京时间2020年7月30日凌晨,国际科学期刊《自然》发布了中国科学院国家天文台商朝晖研究团队的一项重大成果。依托安装于中国南极昆仑站的自主研制设备,研究团队首次测量并获得了极佳的夜间大气视宁度,证明昆仑站所在的冰穹A地区的光学天文观测条件优于已知的其他任何地面台址。这项研究成果确认了昆仑站有珍贵的天文观测台址资源,为我国进一步开展南极天文研究奠定了科学的基础。感谢武汉大学中国南极测绘研究中心庞小平、王诗云提供原图。

北京时间2020年7月30日凌晨,国际科学期刊《自然》发布了中国科学院国家天文台商朝晖研究团队的一项重大成果。依托安装于中国南极昆仑站的自主研制设备,研究团队首次测量并获得了极佳的夜间大气视宁度,证明昆仑站所在的冰穹A地区的光学天文观测条件优于已知的其他任何地面台址。这项研究成果确认了昆仑站有珍贵的天文观测台址资源,为我国进一步开展南极天文研究奠定了科学的基础。

图1、夜间视宁度测量结果。峰值处表明自由大气视宁度的中值为0.31角秒。

视宁度表征大气抖动对望远镜观测星象造成的模糊程度。在视宁度好(数值小)的条件下,观测恒星因为大气湍流带来的抖动比较小,所以照片上星象更加锐利清晰,对观测暗弱的天体效率更高。在视宁度优异的天文台,一台小口径望远镜的观测能力,可以与其他地方的大望远镜相媲美。因此天文台的选址,至关重要,而视宁度是最重要的参数之一。

昆仑站所在的南极冰穹A地区的地理和大气条件表明,大气湍流主要在近地表的边界层,边界层之上的自由大气非常稳定,理论预计有很好的视宁度。这次的成果第一次用实测数据对冰穹A的视宁度进行了定量地科学统计和评估,并进一步证明了冰穹A的大气边界层很低,有利于未来的天文台工程建设和成本控制。

图2、工作现场照片。中间是DIMM的8米高的塔架,前面是15米高的多层大气参数测量塔KLAWS-2G,其数据也用于了这项研究成果。右侧的黄色集装箱是PLATO-A的仪器舱。

研究团队自主研制了昆仑视宁度望远镜KL-DIMM,于2018年11月参加中国第35次南极科考,赴内陆昆仑站,于2019年1月现场安装调试成功后立即投入观测,并实现无人值守的越冬长期全自动运行,获取了珍贵的夜间视宁度测量数据。数据表明,自由大气视宁度的中值只有0.31角秒,最佳值达到0.13角秒,并且在离地面8米的高度,就有31%的时间可以获得自由大气视宁度;在离地面14米的高度,有近一半的时间可以获得自由大气视宁度。相比较而言,同在南极的冰穹C的边界层高度中值在30米,比冰穹A难于获得自由大气视宁度。天文观测对成像质量要求极高,目前世界上最好的望远镜集中在夏威夷和智利北部优良的台址上,视宁度一般在0.6-0.8角秒。冰穹A的天文观测条件,明显优于上述两个地区,有望成为优秀的地面天文台。

《自然》也为此项研究成果做了新闻发布。

昆仑站位于海拔4093米的南极冰穹A,国家海洋局组织的中国南极考察队在2005年第一次到达这个地区,也是唯一从陆地到达这个地区的国家。自2007年参与南极昆仑站的内陆科考以来,中国天文界获得了一系列天文观测和台址测量的成果。昆仑站冬季气温可以低至零下80度,在这里运行的设备要面对低温、霜雪、有限能源和通讯等的多重挑战。研究团队基于南极天文多年的经验积累,克服重重困难,成功研制了适应极低温下运行的视宁度望远镜KL-DIMM,并在帕米尔高原的新疆天文台慕士塔格观测站进行野外测试和比对,确认了仪器的性能。KL-DIMM及其他设备随第35次南极科考(2018/2019),安装于冰穹A,成功地全自动越冬运行。安装过程中,内陆科考队克服了高原缺氧、低温等各种困难,并且在现场维护更新了为天文设备提供能源和通讯的设施PLATO-A,这是澳大利亚UNSW科学家为冰穹A南极天文定制的系统。

图3、南极昆仑站2台冗余的视宁度望远镜及其8米高的塔架(安装时照片)。

这项工作是基于KL-DIMM的数据,与澳大利亚和加拿大科学家合作完成。本研究共包括9位作者,参与单位包括国家天文台、天津师范大学、中国极地研究中心、澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)、和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)。 南极天文的发展一直得到自然资源部下属的国家海洋局极地考察办公室和中国极地研究中心的鼎力支持,尤其是赴内陆昆仑站的科考。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-020-2489-0。

图4、南极地图,显示冰穹A、C、F,以及南极点、中山站和泰山站。感谢武汉大学中国南极测绘研究中心庞小平、王诗云提供原图。

2020-07-30

查看更多