-

-

天文学家利用LAMOST发现迄今最大的恒星级黑洞

北京时间2019年11月28日凌晨,国际科学期刊《自然》发布了中国科学院国家天文台刘继峰、张昊彤研究团队的一项重大发现。依托我国自主研制的国家重大科技基础设施郭守敬望远镜( LAMOST )

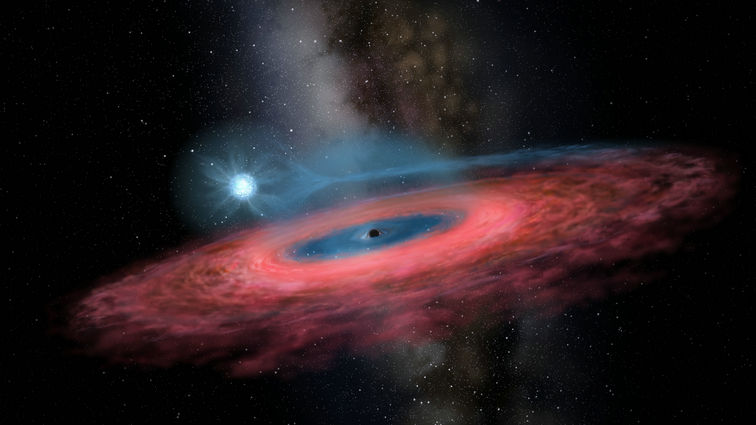

北京时间2019年11月28日凌晨,国际科学期刊《自然》发布了中国科学院国家天文台刘继峰、张昊彤研究团队的一项重大发现。依托我国自主研制的国家重大科技基础设施郭守敬望远镜(LAMOST),研究团队发现了一颗迄今为止质量最大的恒星级黑洞,并提供了一种利用LAMOST巡天优势寻找黑洞的新方法。这颗70倍太阳质量的黑洞远超理论预言的质量上限,颠覆了人们对恒星级黑洞形成的认知,有望推动恒星演化和黑洞形成理论的革新。

图1 LB-1的艺术想象图 (喻京川绘)

黑洞是一种本身不发光的神秘天体。任何物质,包括光也无法从它身边逃离。根据质量的不同,黑洞一般分为恒星级黑洞、中等质量黑洞和超大质量黑洞。这其中,恒星级黑洞是由大质量恒星死亡形成的,是宇宙中广泛存在的“居民”。理论预言银河系中有上亿颗恒星级黑洞,但迄今为止,天文学家仅在银河系发现了约20颗恒星级黑洞——而且都是通过黑洞吸积伴星气体所发出的X射线来识别的、质量均小于20倍太阳质量的黑洞。

找到新的方法,发现数量巨大、没有X射线辐射的黑洞,成了天文学界近年来研究的热点和难点。

2016年秋季开始,国家天文台领导的研究团队利用LAMOST开展双星课题研究,历时两年监测了一个小天区内3000多颗恒星。结果发现,在一个X射线辐射宁静的双星系统(LB-1)中,一颗8倍太阳质量的蓝色恒星,围绕一个“看不见的天体”做着周期性运动。不同寻常的光谱特征表明,那个“看不见的天体”极有可能是一颗黑洞。研究人员随即进行了“确认”:他们通过西班牙10.4米口径加纳利大望远镜和美国10米口径凯克望远镜,进一步确认了LB-1的光谱性质,计算出该黑洞的质量大约是太阳的70倍。值得一提的是,在两年之久的监测时间里,LAMOST共为这项研究做了26次观测,累积曝光时间约40个小时。刘继峰表示,如果利用一架普通四米口径望远镜来寻找这样一颗黑洞,同样的几率下,则需要40年的时间——这充分体现出LAMOST超高的观测效率。

图 2 LB-1和引力波并合事件、X射线方法发现的黑洞的质量分布

目前恒星演化理论预言在太阳金属丰度下只能形成最大为25倍太阳质量的黑洞。这颗新发现黑洞的质量已经进入了现有恒星演化理论的“禁区”。美国激光干涉引力波天文台(LIGO)从2015年起,通过探测引力波的方法发现了数十倍太阳质量的黑洞;2017年,雷纳·韦斯、基普·索恩和巴里·巴里什因在LIGO的建造和引力波探测方面的贡献被授予诺贝尔物理学奖。LIGO台长大卫·雷茨评论,“在银河系内发现70倍太阳质量的黑洞,将迫使天文学家改写恒星级黑洞的形成模型。这一非凡的成果,将与过去四年里美国激光干涉引力波天文台(LIGO)及欧洲室女座引力波天文台(Virgo)探测到的双黑洞并合事件一起,推动黑洞天体物理研究的复兴”。接下来,利用LAMOST极高的观测效率,天文学家有望发现一大批“深藏不露”的黑洞,开创批量发现黑洞的新纪元。

这项工作是基于LAMOST(中国兴隆)、加纳利大望远镜(西班牙加纳利群岛)、凯克望远镜(美国夏威夷)和钱德拉X射线天文台(美国)的观测数据完成的。本研究共包括55位作者,来自中国、美国、西班牙、澳大利亚、意大利、波兰和荷兰7个国家28家单位。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-019-1766-2。

2019-11-28

-

第二届中国天泉湖天文论坛召开 同一片星空下共话国际合作

10月20日,由中国科学院国家天文台、中国科学院紫金山天文台、中共盱眙县委员会和盱眙县人民政府共同主办的第二届中国·天泉湖天文论坛在江苏盱眙召开。今年是新中国成立70周年,又恰逢国际天文学联合会(以下简称IAU )成立100周年,围绕“同一片星空”这一主题,本次论坛邀请了海内外六位知名天文学家共聚一堂,交流天文学前沿进展,探讨构建人类命运共同体及世界格局下开展国际合作的更多可能性。

10月20日,由中国科学院国家天文台、中国科学院紫金山天文台、中共盱眙县委员会和盱眙县人民政府共同主办的第二届中国·天泉湖天文论坛在江苏盱眙召开。今年是新中国成立70周年,又恰逢国际天文学联合会(以下简称IAU)成立100周年,围绕“同一片星空”这一主题,本次论坛邀请了海内外六位知名天文学家共聚一堂,交流天文学前沿进展,探讨构建人类命运共同体及世界格局下开展国际合作的更多可能性。

本次论坛分为主论坛和专题论坛两个环节进行。在主论坛环节,四位来自海内外的知名院士进行了主题演讲及圆桌讨论。中国科学院院士崔向群以光学望远镜为开篇,回顾了新中国成立以来中国天文学家发展自己光学望远镜和天文仪器的故事。IAU前任主席、美国艺术与科学院院士罗伯特·威廉姆斯以国际合作为题,探讨了国际科学合作如何推动人类社会迈向进步。中国科学院院士景益鹏以备受媒体关注的“宇宙起源”为主题,让听众了解了目前主要的巡天计划和全球最先进的各类大型巡天观测设备。IAU主席、荷兰科学院院士埃温·范迪斯胡克最后压轴出场,围绕IAU百年诞辰,讲述了这个国际天文组织一个世纪的风风雨雨及所取得的瞩目成就,并建议全球天文学界携起手来,共商大事,共建重器,共享成果。圆桌讨论环节,四位嘉宾对公众关注的天文话题展开了一系列思想碰撞和智慧交锋,为观众献上一堂精彩纷呈的天文公开课。

在下午的专题论坛中,中国科学院紫金山天文台研究员吴雪峰、中国科学院国家天文台研究员赵公博分别以宇宙版比萨斜塔实验、加速膨胀60亿年的宇宙等公众感兴趣的天文话题为主题,为现场观众带来了精彩的科普报告,激励更多充满好奇的年轻人将目光投向广袤星空。

主办方希望,中国天泉湖天文论坛的召开能够促进科研机构与地方政府的联动,鼓励更多国内外天文领域专家开展更广泛的交流与合作,碰撞思想的火花,挑战最前沿的科学问题,共同推动天文科学传播的创新发展,全面提升公众的科学素养。

来自国家天文台、紫金山天文台、上海天文台、全国各高校天文系统、科协系统的70余位专家,及江苏省和全国各地的天文爱好者200余人参加了论坛。

崔向群院士做主题报告

罗伯特·威廉姆斯教授做主题报告

景益鹏院士做主题报告

埃温·范迪斯胡克主席做主题报告

圆桌讨论环节

赵公博研究员做科普报告

吴雪峰研究员做科普报告

2019-10-21

-

国家天文台基于嫦娥四号探测数据重构月球背面着陆轨迹

北京时间9月25日凌晨,国际科学期刊《自然?通讯》 ( Nature Communications )在线发布我国月球探测领域的一项重要成果。中国科学院国家天文台李春来研究员领导的科研团队利用嫦娥四号数据精确定位了嫦娥四号( CE-4 )的着陆位置,并再现了嫦娥四号的落月过程。由于月球的遮挡,地面设备无法进行跟踪实现对月球背面软着陆探测器的直接或间接无线电测量,利用中继星回传地面的遥测参数(包括探测器高度,加速度和姿态等信息)又非常有限,精确重构探测器下降轨迹和着陆点精确定位受到了极大的影响。CE-4着陆点在影像上的位置示意图.

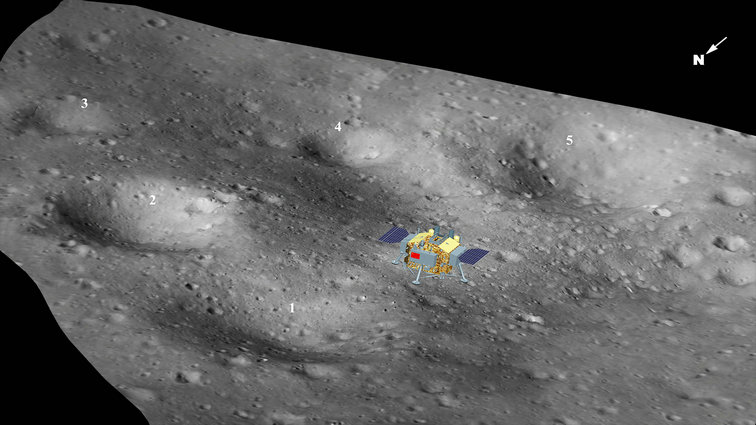

北京时间9月25日凌晨,国际科学期刊《自然?通讯》(Nature Communications)在线发布我国月球探测领域的一项重要成果。中国科学院国家天文台李春来研究员领导的科研团队利用嫦娥四号数据精确定位了嫦娥四号(CE-4)的着陆位置,并再现了嫦娥四号的落月过程。

月球表面软着陆的动力下降是一个时间短、速度变化快的过程, 难以依靠地面实时控制,通常只能采用探测器自身携带的敏感器自主实现测控。为了掌握探测器自主控制的效果,建立任务规划和科学探测的位置基准,重构探测器动力下降段轨迹和精确确定着陆点位置具有重要的工程和科学意义,一直是行星探测中关注的焦点之一。

2019年以前,人类在60年来的月球探测历程中成功实施了20次月面软着陆,全部位于朝向地球的月球正面。探测器下降轨迹和着陆点位置可以通过地面设备进行测量。

月面着陆点分布图

2019年1月3日嫦娥四号探测器在月球背面冯·卡门撞击坑内成功实现了人类历史上第一次月球背面软着陆。由于月球的遮挡,地面设备无法进行跟踪实现对月球背面软着陆探测器的直接或间接无线电测量,利用中继星回传地面的遥测参数(包括探测器高度,加速度和姿态等信息)又非常有限,精确重构探测器下降轨迹和着陆点精确定位受到了极大的影响。而基于影像的定位技术,是月球背面进行着陆点精确定位的一种有效手段。

李春来团队与中国空间技术研究院合作研究,利用中国自主研制的嫦娥二号(CE-2)高分辨率地形数据,结合嫦娥四号下降过程和月面探测期间获得的多源影像数据,精细重构了嫦娥四号在月球背面粗避障和精避障等自主导航降落过程,实现了探测器的精准定位。

嫦娥四号降落相机拍摄的影像图会在着陆后通过“鹊桥”中继卫星传回地球。利用这些图像对嫦娥四号着陆轨迹进行重构,文章在三维空间中绘制了探测器的下降轨迹,位置精度可以达到1m左右。根据解算的cm分辨率地形数据,作者指出嫦娥四号着陆在一个退化撞击坑的缓坡上,距离北边一个直径25米的撞击坑边缘仅有8.35m,且着陆点周围共有五个撞击坑。随后,作者结合导航相机拍摄的图像,精确计算出嫦娥四号的着陆点为东经177.5991°,南纬45.4446°,高程-5935米,并在空间分辨率7m、5m、1m、10cm和5cm的月球影像和地形数据上进行了精确识别。

以上研究成果不仅为嫦娥四号着陆器和玉兔二号月球车开展科学探测提供了背景信息和位置基准,是月球背面控制点研究、高精度月球测绘的基础,也将为我国未来深空探测任务(例如,小行星附着、火星软着陆)提供技术支持。

中国科学院国家天文台刘建军研究员为第一作者,国家天文台李春来研究员是论文的通讯作者。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41467-019-12278-3。

CE-4动力下降轨迹图

CE-4着陆点在影像上的位置示意图

2019-09-25

-

南仁东获“人民科学家”国家荣誉称号

9月17日,国家主席习近平签署主席令,根据十三届全国人大常委会第十三次会议17日下午表决通过的全国人大常委会关于授予国家勋章和国家荣誉称号的决定,授予42人国家勋章、国家荣誉称号。2018年荣获“改革先锋”称号。

9月17日,国家主席习近平签署主席令,根据十三届全国人大常委会第十三次会议17日下午表决通过的全国人大常委会关于授予国家勋章和国家荣誉称号的决定,授予42人国家勋章、国家荣誉称号。

中国科学院国家天文台南仁东研究员获得“人民科学家”国家荣誉称号。

南仁东,男,满族,群众,1945年2月生,2017年9月去世,吉林辽源人,中国科学院国家天文台500米口径球面射电望远镜FAST首席科学家、总工程师。他潜心天文研究,坚持自主创新,1994年提出FAST工程概念,主导利用贵州省喀斯特洼地作为望远镜台址,从论证立项到选址建设历时22年,主持攻克了一系列技术难题,为FAST重大科学工程的顺利落成发挥关键作用。2018年荣获“改革先锋”称号。

2019-09-18

-

中国科学院国家天文台FAST观测基地入选全国爱国主义教育示范基地

在新中国成立70周年之际,中宣部新命名了39个全国爱国主义教育示范基地。中国科学院国家天文台FAST观测基地入选。500米口径球面射电望远镜( FAST )位于贵州省黔南州平塘县克度镇大窝凼洼地,是由中国科学院国家天文台主导建设的国家重大科技基础设施,由我国天文学家于1994年提出构想,历时22年落成启用,具有全新的设计思路和得天独厚的台址。根据中宣部要求,中国科学院国家天文台FAST观测基地将进一步发挥爱国主义教育示范基地的宣传教育功能,讲好中国科学家故事,讲好中国科技创新故事,讲好中国共产党故事,激发广大干部群众特别是青少年的爱国情、强国志、报国行,坚定“四个自信” 。凝聚起砥砺新征程、奋斗新时代的强大力量。

在新中国成立70周年之际,中宣部新命名了39个全国爱国主义教育示范基地。中国科学院国家天文台FAST观测基地入选。此次命名后,全国爱国主义教育示范基地总数达到473个。

500 米口径球面射电望远镜(FAST)位于贵州省黔南州平塘县克度镇大窝凼洼地,是由中国科学院国家天文台主导建设的国家重大科技基础设施,由我国天文学家于1994年提出构想,历时22年落成启用,具有全新的设计思路和得天独厚的台址,是具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜,实现了我国射电望远镜由追赶到领先的跨越。2016年9月25日,习近平总书记致信祝贺FAST落成启用时指出,500米口径球面射电望远镜被誉为“中国天眼”,它的落成启用,对我国在科学前沿实现重大原创突破、加快创新驱动发展具有重要意义。

近年来,中国科学院国家天文台充分利用FAST观测基地的科技创新特色和优势资源,深入挖掘爱国主义和党性教育主题,全方位、多维度突出宣传反映国家重大科技基础设施建设和科技创新所取得的历史性成就,大力弘扬“时代楷模”南仁东勇担民族复兴大任、为科学事业奋斗终生的先进事迹和“中国天眼”FAST坚守22年架起中国天文摇篮、不断开拓创新、争创世界一流的率先精神,已成为重要的爱国主义教育示范基地。

根据中宣部要求,中国科学院国家天文台FAST观测基地将进一步发挥爱国主义教育示范基地的宣传教育功能,讲好中国科学家故事,讲好中国科技创新故事,讲好中国共产党故事,激发广大干部群众特别是青少年的爱国情、强国志、报国行,坚定“四个自信”,凝聚起砥砺新征程、奋斗新时代的强大力量。

2019-09-17

-

国家天文台研究人员发现双星在形成之初就已经历过动力学“加工”

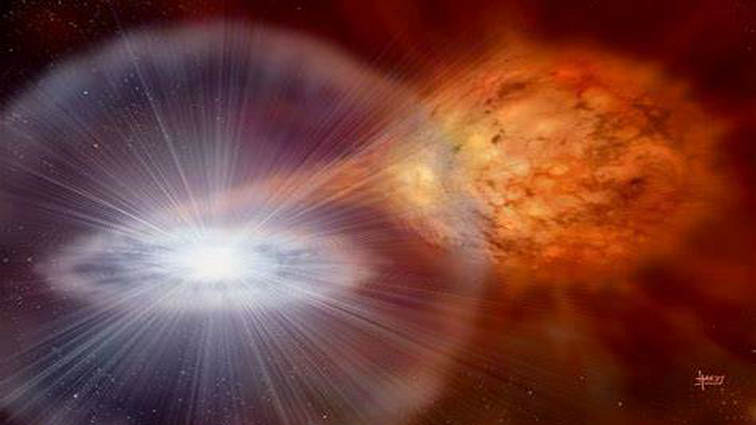

近日,中国科学院国家天文台刘超研究员在英国《皇家天文学月刊》上发表了他的最新工作,指出我们今天看到的双星系统已经不是其原生状态,而在它们诞生之初就经历了高效的动力学加工( dynamical processing ) 。不断地同相邻恒星的交会将那些引力束缚能较低的双星系统(主星质量偏小、两颗恒星间距较大、两颗成员星质量差距大)破坏掉,因而造成今天的样子:即主星质量较小的星族双星比例较低、恒星间距较小、质量比接近1的双星系统较多。此图展示了不同金属丰度的小质量主序恒星的赫罗图,下面一条序列是单星组成的,上面一条恒星数目较少的序列是双星组成的。

近日,中国科学院国家天文台刘超研究员在英国《皇家天文学月刊》上发表了他的最新工作,指出我们今天看到的双星系统已经不是其原生状态,而在它们诞生之初就经历了高效的动力学加工(dynamical processing)。

一般而言,天文学家普遍认为场星中处于主序阶段的双星只有非常小的机会会发生双星演化,例如发生质量交换、双星系统被瓦解等现象。绝大多数场星中的主序阶段双星保留了它们诞生以来的双星统计特征,如双星存在比例、两颗成员星的质量比等。这个假设一直以来都是双星研究的重要基石,因为只有这个假设存在天文学家才可以从今天这些成年双星的统计性质反向推测影响双星诞生的各种物理机制。然而早在2011年,就有理论家提出假设,双星和所有恒星一样诞生于星团之中,在几百万年时间内,绝大多数星团迅速瓦解,这些年轻的恒星就变成星场中的一个个孤立成员。就在这短短的几百万年时间内,双星可能由于星团的密集环境而频繁与其它恒星发生交会,双星束缚能较低的就很容易遭到动力学瓦解而形成两颗单星。这一理论假说提出后一直没有得到观测的证实。

这项最新研究采用LAMOST巡天光谱数据结合Gaia天体测量信息,在赫罗图上对双星系统的性质开展统计分析。在主序阶段,双星系统因为有两颗恒星所以会比同样颜色的单星要亮一些。如果两颗成员星的质量完全一样,那它们的亮度就会比一颗星的亮一倍。利用这个特点,刘超发展了一个层次化贝叶斯统计模型,通过一组特定场星在赫罗图上的分布估计双星的比例和双星质量比的分布。借助50000多颗具有LAMOST金属丰度和质量测量的晚型主序星,他对不同金属丰度、不同主星质量恒星的双星比和质量比分布进行统计分析。惊讶地发现双星比和质量比分布存在非常强的关联。主星质量较大、金属丰度较高的星族双星比很高,双星间距较大,其双星的质量比分布较平;而主星质量较小、金属丰度较高的星族双星比很低,双星间距较小,同时其双星质量比分布曲线陡峭,也就是说存在两颗成员星质量接近的情况较多。

经过对这一奇异现象进行深入分析,他发现恒星形成之初、还存在于年轻星团阶段就经历了非常有效的动力学加工。不断地同相邻恒星的交会将那些引力束缚能较低的双星系统(主星质量偏小、两颗恒星间距较大、两颗成员星质量差距大)破坏掉,因而造成今天的样子:即主星质量较小的星族双星比例较低、恒星间距较小、质量比接近1的双星系统较多。反之对于主星质量较大的星族,由于引力束缚能较高(主星质量大),较少受到动力学的加工作用。

这一复杂现象的解释一方面终于证实了理论家的预言,即年轻星团中的动力学加工效率非常高,只要几百万年就可以将双星系统破坏得面目全非;另一方面也告诉后来的研究者今天看到的场星中的双星统计性质已经不再反映它们原初的样子,而是经过动力学“加工”了的。当然这就给天文学家探索恒星形成的物理机制带来了相当大的挑战。审稿人在评价这项工作时指出“据我所知,它展示了一项重要的科学工作,可以极大地促进对双星演化的理解”。著名的恒星星族研究专家Pavel Kroupa认为“这是一项重大而令人印象深刻的工作”。

此图展示了不同金属丰度的小质量主序恒星的赫罗图,下面一条序列是单星组成的,上面一条恒星数目较少的序列是双星组成的。

2019-08-26

-

国家天文台召开巡视整改情况通报会

8月20日,根据中科院巡视工作要求,国家天文台召开了巡视整改情况通报会。北京分院监督审计处周亚东处长到会指导,台领导班子成员,党委委员、纪委委员,台属副处级及以上干部、副高级及以上科研人员,各研究部、科研单元、支撑部门负责人,各党总支/党支部书记,团委书记,工会正副主席。研究生会主席和离退休代表共计160余人参加了会议并进行巡视整改满意度测评。会上,与会人员认真填写提交了《巡视工作满意度测评表》 。

8月20日,根据中科院巡视工作要求,国家天文台召开了巡视整改情况通报会。台领导班子成员,党委委员、纪委委员,台属副处级及以上干部、副高级及以上科研人员,各研究部、科研单元、支撑部门负责人,各党总支/党支部书记,工会、团委、研究生会和离退休代表共计160余人参加了会议并进行巡视整改满意度测评。会议由党委副书记石硕主持。

北京分院监督审计处处长周亚东首先介绍了巡视工作的整体流程及《巡视工作满意度测评表》填写、发放与回收的具体要求。

党委书记赵刚代表台党政领导班子作巡视整改情况的报告,从巡视整改组织实施情况、整改台账问题处理情况、巡视整改工作体会三个方面进行了通报。他表示,此次巡视工作,是院党组对国家天文台党风廉政建设和改革创新发展工作的一次把脉会诊,是对全台各级党员干部的一次政治体检和廉政教育。巡视发现的各种问题,无不根源于党的领导、党的建设和全面从严治党方面存在问题,根源于思想建设抓的不紧,巡视和整改的过程就是接受党性教育、加强党性锻炼、经受组织检验的过程,是提高思想认识的过程。通过这次政治巡视和整改,推动了改革,促进了发展,凝聚了共识,健全了制度规范,解决了突出问题,国家天文台各项工作的政治引领作用不断强化,各项事业发展的基础逐步筑牢,近期的重大科技任务有序推进,重大科学成果产出不断涌现,风清气正的良好环境和党员干部职工齐心谋发展的劲头正在逐步形成。

赵刚表示,国家天文台将进一步坚定党要管党、全面从严治党思想,坚持不懈深入、延伸整改,定期主动开展巡视整改“回头看”,坚决防止问题反弹,切实运用好、巩固好整改成果,同时进一步加强制度建设和宣贯执行,构建长效机制,全面推进国家天文台各项事业上新台阶。

会上,与会人员认真填写提交了《巡视工作满意度测评表》。

党委书记赵刚做巡视整改情况报告

会议现场

2019-08-21

-

国家天文台举办“不忘初心、牢记使命、决胜率先、行动在我”2019年主题演讲汇演暨庆祝建党98周年大会

7月1日下午,国家天文台举办了“不忘初心牢记使命决胜率先行动在我” 2019年主题演讲汇报演出暨庆祝建党98周年大会,重温入党誓词,展现报国之志,表彰先进典型,弘扬爱国精神,共同庆祝中国共产党98岁华诞,迎接中华人民共和国建国70周年和建院70周年。在新时代新征程上,国家天文台全体党员将会继续发扬党优良传统和作风,牢记初心使命,开拓创新,积极作为,为中国天文科技创新事业发展,为我院决胜实现“四个率先”目标,为实现科技强国的中国梦而努力奋斗。 7月1日下午,国家天文台举办了“不忘初心 牢记使命 决胜率先 行动在我”2019年主题演讲汇报演出暨庆祝建党98周年大会,重温入党誓词,展现报国之志,表彰先进典型,弘扬爱国精神,共同庆祝中国共产党98岁华诞,迎接中华人民共和国建国70周年和中国科学院建院70周年。北京分院分党组书记、京区事业单位党委书记马扬同志,院直属机关党委副书记房自正同志,以及北京分院党群办有关同志出席大会,台领导班子成员、党委委员、纪委委员和党员群众学生代表共计200余人参加了大会。会议由台党委副书记石硕同志主持。

党委书记赵刚宣读了表彰国家天文台2018-2019年度先进党支部、优秀共产党员和优秀党务工作者的决定并进行了表彰,会议还颁发了国家天文台2019年“决胜率先 行动在我”主题演讲比赛一、二、三等奖。

赵刚书记为演讲比赛一等奖获奖者颁奖

马扬书记、房自正副书记、赵刚书记为优秀党务工作者颁奖

九十八年来,一代又一代中国共产党人历经风雨洗礼,以力挽狂澜的担当和气魄,用鲜血和生命挺起了中华民族的脊梁,建立了彪炳史册的不朽功勋,创造了一个又一个的“中国奇迹”。今天的纪念是为了更好的传承,今天的传承是为了把党的宏伟事业不断推向前进。国家天文台举办庆祝建党98周年大会,就是要让每一名党员同志在重温入党誓词中坚守初心和理想,在缅怀历史中牢记责任和使命,在展望未来中激发动力和斗志,进一步解放思想、改革创新、真抓实干,以最坚定、最自觉、最实在的行动迎接建党100年。

全体党员同志在国家天文台青年科学家代表、星系巡天宇宙学研究团组首席科学家赵公博研究员带领下,高举右拳,面向党旗,重温了入党誓词,洪亮的铮铮誓言在会场中久久回荡,严肃的誓词豪言在党员心中烙下深深印记。

赵公博研究员带领全体党员同志重温入党誓词

“决胜率先、行动有我”主题演讲《时间之辩》《挥洒青春,为天眼镌刻年轮》《强国路上有我在》,诗歌朗诵《中国的天眼开了—写给南仁东教授》《LAMOST之歌》《等待》和大合唱《我们都是追梦人》《当那一天来临》《祖国不会忘记》等精彩纷呈的演出,从不同角度展现了国家天文台科技人员为中国天文科技创新事业的默默付出,讴歌了中国科学院人、两弹元勋邓稼先为祖国繁荣富强作出的巨大贡献,歌颂了九十八年来中国共产党取得的伟大成绩,充分表达了全台广大党员干部职工对祖国、对党的热爱和美好祝福。

演讲比赛汇演现场

机关党总支合唱《我们都是追梦人》

朗诵节目演出现场

离退休合唱团《当那一天来临》

朗诵《等待》

探月党支部合唱《祖国不会忘记》

九十八年波澜壮阔的峥嵘岁月,用实践证明:中国共产党是伟大、光荣、正确的党,是全国人民拥护和爱戴的党,是中国特色社会主义事业的坚强领导核心!在新时代新征程上,国家天文台全体党员将会继续发扬党的优良传统和作风,牢记初心使命,开拓创新,积极作为,为中国天文科技创新事业发展,为我院决胜实现“四个率先”目标,为实现科技强国的中国梦而努力奋斗。

2019-07-02

-

国家天文台与南非射电天文台在两国外长见证下签署射电天文研究交流项目合作谅解备忘录

6月24日,在中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议期间,王毅国务委员兼外长同南非外长潘多尔共同见证签署《中国科学院国家天文台和南非射电天文台关于射电天文( SKA )研究交流项目合作谅解备忘录》 。受双方单位负责人委托,国家天文台副台长刘继峰研究员与南非驻华使馆临时代办包博森女士,共同签署了该备忘录。此次备忘录的签署,是对中国科学院国家天文台( NAOC )与南非国家研究基金会( NRF )已经签署的关于建立和运行“中国南非天文论坛”及“中国南非天文教育科学工作组”谅解备忘录的有益补充。对于深化中南天文学领域研究合作及人才培养具有重要意义。 6月24日,在中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议期间,王毅国务委员兼外长同南非外长潘多尔共同见证签署《中国科学院国家天文台和南非射电天文台关于射电天文(SKA)研究交流项目合作谅解备忘录》。受双方单位负责人委托,国家天文台副台长刘继峰研究员与南非驻华使馆临时代办包博森女士,共同签署了该备忘录。

这是落实2018年7月习近平主席和南非总统拉马福萨在中南科学家高级别对话会开幕式上讲话精神,推动实施“一带一路”科技创新行动计划,加强中国与南非在射电天文学,特别是在平方公里阵列射电望远镜(SKA)及相关领域合作的一项重要进展。

在中南两国科技部及SKA办公室、中国国家留学基金委、中国驻南非大使馆等单位支持推动下,中科院国家天文台与南非射电天文台将共同设立射电天文(SKA)研究交流项目,围绕射电天文(SKA)及相关领域,合作培养博士研究生和博士后,开展科研人员互相交流、合作研究以及举办研讨会等。

此次备忘录的签署,是对中国科学院国家天文台(NAOC)与南非国家研究基金会(NRF)已经签署的关于建立和运行“中国南非天文论坛” 及“ 中国南非天文教育科学工作组”谅解备忘录的有益补充,是对双方在过去三年内共同资助的涉及天文多个领域的五次双边研讨会以及中国科学院国家天文台与南非夸祖鲁-纳塔尔大学成立计算天体物理联合中心(UKCNC)的进一步拓展。对于深化中南天文学领域研究合作及人才培养具有重要意义。

2019-06-25

查看更多