-

国家天文台召开全台大会暨第三届二次职工代表大会

3月16日下午,国家天文台召开2016年度全台大会暨第三届职工代表大会第二次会议。2016年是“十三五”规划的第一年,当天又逢全国“两会”闭幕,国情、院情与所情相结合,全台大会与职工代表大会相结合,使此次会议更显意义重大,也受到了全台干部职工的重视。在最后的总结致辞中,魏建彦表示,一年一次的职代会,是全台职工参与民主决策、民主管理和民主监督的大会,也是检验台工会一年工作的大会,台工会将在台党委的领导下,围绕台中心工作,不断凝聚广大职工会员的力量,为推动国家天文台“创新2020 ”的实施做出更加积极的贡献。 3月16日下午,国家天文台召开2016年度全台大会暨第三届职工代表大会第二次会议。2016年是“十三五”规划的第一年,当天又逢全国“两会”闭幕,国情、院情与所情相结合,全台大会与职工代表大会相结合,使此次会议更显意义重大,也受到了全台干部职工的重视。

200多位职工参加了第一阶段的全台大会,会议由副台长、党委副书记郑晓年主持,台长严俊向大会做工作报告。严俊首先传达了2016年院工作会议精神,对我院“十二五”期间的工作进展和成绩,以及 “十三五”期间的重点工作作了介绍,并转达白院长的指示:进一步增强使命感、责任感和紧迫感,为深入实施创新驱动发展战略和全面建成小康社会,做出国家战略科技力量应有的重大创新贡献!报告重点介绍了国家天文台2015年度的工作进展和成绩,包括大事件、科研亮点、人才队伍、综合财务、党群共建、离退休及保障工作等六个方面,并剖析了现阶段面临的问题和挑战,部署了2016年的工作重点。报告历时1个小时,有科研进展、有统计信息、有活动掠影,内容详实、数据丰富,得到了全体与会同志的热烈掌声。

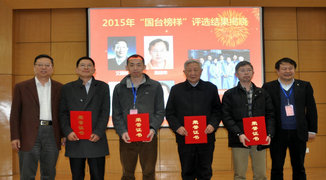

会上,还同时表彰了被评为2015年度“国台榜样”的个人和集体,艾国祥、施建荣、陈颖为和苟利军4位同志被评为“国台榜样”人物,嫦娥工程地面应用系统的数据管理分系统和通信与网络分系统被评为“国台榜样”集体。党委书记赵刚宣读了表彰决定,希望受表彰的个人和集体能够珍惜荣誉,再接再厉,把表彰作为新的起点;希望全台职工向“国台榜样”学习,求真务实,锐意进取,为建设世界一流的国家天文台做出新的贡献!

全台大会之后,召开了国家天文台第三届职工代表大会第二次会议,62位职工代表到会,会议还特别邀请了台领导、职能部门负责人以及退休职工代表和研究生代表参加。会议由工会主席郑晓年主持。

党委书记赵刚在致辞中肯定了一年来台职代会(工会)的工作,希望各位代表群策群力、畅所欲言,积极为天文台的发展、建设建言献策;希望台工会能够继续坚持在党的领导下开展工作,充分发挥好台领导联系广大职工群众的桥梁和纽带作用。职代会主席魏建彦向与会代表做了职代会(工会)2015年度工作报告,从“改革创新”、“崇德扬善”、“亲情互助”、“共建家园”四个方面总结职代会(工会)进行换届选举、维护职工群众合法权益、开展文化体育活动以及各协会和分工会开展工作的情况,并向与会代表报告了工会经费收支和审查情况,经审查,2015年度工会经费使用符合规定,没有超出预算支出。

提案委员会主任陈学雷介绍了会前征集提案的情况,并表示将会把这些提案和建议转交相关部门进行处理,并及时给与答复。希望各位代表能够充分认识到自己肩负的责任,行使自己的权利和义务,提交出更多高质量的提案,为国家天文台的发展贡献自己的力量。

与会代表一致通过了全台工作报告和职代会(工会)工作报告,并就2016年的工作重点和大家关心的问题进行了现场问答。

在最后的总结致辞中,魏建彦表示,一年一次的职代会,是全台职工参与民主决策、民主管理和民主监督的大会,也是检验台工会一年工作的大会,台工会将在台党委的领导下,围绕台中心工作,不断凝聚广大职工会员的力量,为推动国家天文台“创新2020”的实施做出更加积极的贡献。

台长严俊做工作报告

党委书记赵刚致辞

党委副书记、工会主席郑晓年主持会议

职代会主席魏建彦做职代会(工会)工作报告

提案委员会主任陈学雷介绍提案征集情况

表彰“国台榜样”个人和集体

大会现场

2016-03-18

-

乐走健身庆三八

3月8日上午,在“三八”国际劳动妇女节到来之际,国家天文台工会和妇委会组织了以“乐走健身”为主题的奥林匹克森林公园健步走等活动,来自全台9个分工会的200余位女职工参加了此次活动。台党委副书记、工会主席郑晓年,纪委书记石硕和工会常务副主席陆烨等领导亲临现场,代表台党政领导班子向全台女职工祝节日快乐,身体健康,并参与了健步走活动。三八健步走活动合影。 3月8日上午,在“三八”国际劳动妇女节到来之际,国家天文台工会和妇委会组织了以“乐走健身”为主题的奥林匹克森林公园健步走等活动,来自全台9个分工会的200余位女职工参加了此次活动。台党委副书记、工会主席郑晓年,纪委书记石硕和工会常务副主席陆烨等领导亲临现场,代表台党政领导班子向全台女职工祝节日快乐,身体健康,并参与了健步走活动。

初春的微风带走了雾霾,活动队伍从奥森公园入口处出发,浩浩荡荡行走在三公里或五公里健走跑道上,俨然构成了一道亮丽的风景线。一路上,万物复苏的早春美景不断跃入眼帘,大家神情愉悦,兴致盎然,结伴的彼此畅快交流,独行的则享受难得的宁静。

此次健走活动得到了台领导及党委的大力支持,台工会也为每位参与活动的女职工提供了精美的节日礼物,以示向辛勤工作在各岗位的女职工致以节日的问候!

三八健步走活动合影

2016-03-09

-

国家天文台与北京大学联合团队发现星团中寄生的星族

近日,由国家天文台邓李才研究员领导的一个联合团队,在研究星团中恒星星族形成模式的课题上取得重大突破,该研究成果于1月28日在线发表于《自然》杂志上。该成果的领衔作者李程远在完成此项工作时,是国家天文台联合培养博士研究生(现任中国科学院紫金山天文台研究员) 。这项工作是继2014年在《自然》杂志上发表星团中复杂恒星星族的研究之后,我台在天体物理焦点问题研究上取得的又一大重突破,这使得我台的星团研究团队再一次受到了国际同行的高度关注。此项工作中国团队人员,从左至右Richard de Grijs (北京大学科维理天文与天体物理研究所) ,新宇,胡义,李程远(北大-国台联合培养博士) ,邓李才。 近日,由国家天文台邓李才研究员领导的一个联合团队,在研究星团中恒星星族形成模式的课题上取得重大突破,该研究成果于1月28日在线发表于《自然》杂志上。该成果的领衔作者李程远在完成此项工作时,是国家天文台联合培养博士研究生(现任中国科学院紫金山天文台研究员)。这项工作是继2014年在《自然》杂志上发表星团中复杂恒星星族的研究之后,我台在天体物理焦点问题研究上取得的又一大重突破,这使得我台的星团研究团队再一次受到了国际同行的高度关注。

几乎所有的恒星(包括我们的太阳)最初都是在星团中形成的,星团中恒星如何形成一直是现代天体物理的焦点问题之一。星团由成团的大量气体通过自引力坍塌按一定的质量函数形成第一批恒星,但由于最初形成的大质量恒星吹出的强烈星风和超新星爆炸会迅速将剩余的气体吹走,天文学家普遍认为星团只能在其诞生的最初几千万年之内形成恒星。

然而,近年的高分辨率观测发现了银河系的球状星团普遍包含两个或更多恒星星族,这使得天文学家们对星团中恒星形成的理论产生了怀疑。遗憾的是,由于银河系中的球状星团全部都十分年老,漫长的演化过程使得这些多重星族早已失去了其形成初期的动力学特征。尽管天文学家观测到了多星族现象,但对于球状星团该如何产生第二族及以后的恒星、它们如何演化等问题,一直缺乏观测证据和理论上的诠释。

李程远与其导师邓李才以及北京大学科维理天文和天体物理研究所的Richard de Grijs教授意识到,在更为年轻的大质量星团中搜寻证据可能是解决问题的关键钥匙。他们共同设计了一项计划,利用哈勃太空望远镜的观测数据,开展了历时一年的仔细研究。“去年冬天,当我分析系外星团NGC1783的数据时,我发现了两支年龄几乎单一的恒星星族。”李程远介绍说:“属于同一个分支的恒星,他们的年龄几乎完全相同,就像是在过去的一瞬间突然形成的。我立刻意识到,我们大概发现中年星团中的第二代恒星了。”

通过动力学分析,李程远发现这些新的恒星实际上是星团从外部吸收形成的,而一直以来,天文学家们都认为星团是通过自身第一代恒星爆炸之后残留的气体来形成第二代恒星的。该团队最终推断:星团中年轻的恒星星族很可能是外来物质的产物。

“这些恒星像是寄生在星团中的新成员”,邓李才解释说:“现在主流的解释是星团中的新恒星源自内部物质循环,但似乎并不自洽。”,Richard回忆道:“我们提出了很多传统框架下的模型,但最终都被一一排除了。科学研究就是这样,新的认知在达成前总会走很多弯路。”

对于这一发现,《自然》杂志的审稿专家们评价说:“2015年夏天夏威夷的国际天文联合会上,人们还在为球状星团的多星族问题争执不休,这一结果来得真是恰到好处!…这一工作为星团研究打开了一扇全新的窗口!”

此项突破性研究成果由国家天文台与北京大学科维理天文与天体物理研究所主导完成。国家天文台台长严俊对此表示高度赞扬:“该合作团队长期专注于星团物理研究,不仅利用归档数据连续取得了高显示度成果,还在设备发展和实测研究中也卓有建树,这是印证国家天文台‘一三五’战略发展规划实施成功的重要案例”。团队成员包括为本项工作做出贡献的新宇和胡义副研究员。此文合作者还有美国西北大学的天文学家。

哈勃太空望远镜拍摄的大麦哲伦云星团NGC1783的照片。我们的工作表明该星团从外部环境获得了额外的气体形成了新的恒星(照片版权:ESA/Hubble & NASA,致谢Judy Schmidt (Geckzilla.com))。

在NGC1783的数据中发现的两支年轻恒星(绿色方块为第一支;紫色方块,以及紫色方块右侧浅红色区域内的黑点为第二支),它们严格地分布在两条理论计算出的等年龄线上(蓝色实线和虚线),这意味着它们是在两个不同时间节点爆发性形成的。再加上星团最初包含的一批恒星(由红色实线描述的黑点),这一星团明显包含有三支年龄截然不同的恒星成分。

此项工作中国团队人员,从左至右Richard de Grijs(北京大学科维理天文与天体物理研究所),新宇,胡义,李程远(北大-国台联合培养博士),邓李才

2016-01-28

-

五位著名科学家小行星命名仪式在京举行

1月4日下午, 2015年诺贝尔生理学或医学奖获得者屠呦呦,和近年国家最高科学技术奖获得者谢家麟、吴良镛、郑哲敏、张存浩小行星命名仪式在北京钓鱼台国宾馆举行。中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东颁发小行星命名证书、运行轨道图,并发表重要讲话。全国政协副主席、科技部部长万钢,中科院院长白春礼等领导出席命名仪式。命名仪式由科技部副部长侯建国主持。小行星命名科学家代表郑哲敏院士发言。国家天文台台长严俊在命名仪式上宣读了小行星命名公报。中央政府门户网站相关报道: http : / / www . gov . cn/xinwen / 2016-01 / 05 / content_5030740 . htm。 1月4日下午,2015年诺贝尔生理学或医学奖获得者屠呦呦,和近年国家最高科学技术奖获得者谢家麟、吴良镛、郑哲敏、张存浩小行星命名仪式在北京钓鱼台国宾馆举行。中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东颁发小行星命名证书、运行轨道图,并发表重要讲话。全国政协副主席、科技部部长万钢,中科院院长白春礼等领导出席命名仪式。命名仪式由科技部副部长侯建国主持。小行星命名科学家代表郑哲敏院士发言。国家天文台台长严俊在命名仪式上宣读了小行星命名公报。

刘延东在讲话中指出,屠呦呦等科学家作为我国老一辈科技工作者的杰出代表,矢志创新、求真务实,在各自领域作出了重要贡献,赢得了科技界乃至全社会的认可与赞誉。希望全国广大科技工作者以老一辈科学家为楷模,深入学习他们忠于祖国和人民的爱国情怀、严谨求实的科学态度、敢为人先的创新精神、无私奉献的高尚品格,积极投身现代化建设,在迈向创新型国家和科技强国的伟大征程中作出贡献。刘延东强调,科学家是科学知识和科学精神的重要承载者,也是国家科技进步的宝贵财富,要为他们创造更好科研条件,大力宣传先进事迹,努力在全社会形成尊重知识、尊重人才的良好环境。

郑哲敏在发言中说,命名活动既体现了国家对科学事业的高度重视和亲切关怀,也是对科技工作者的殷切希望。“我是学力学的,对这份荣誉有特殊的亲切感,对此倍感珍惜。因为正是人们对行星运动的观测和探索,建立了力学运动的普适规律和万有引力理论,并创造了微积分,从而开辟了精确科学的时代。”郑哲敏表示将怀着敬意呵护这份荣誉,一如既往地关注科技领域发展;同时对国家天文台的科研人员表示感谢。

小行星是目前各类天体中唯一可以根据发现者意愿进行提名,并经国际天文组织审核批准从而得到国际公认的天体。由于小行星命名的严肃性、唯一性和永久不可更改性,使得能够获得小行星命名成为世界公认的一项殊荣。以屠呦呦、谢家麟、吴良镛、郑哲敏、张存浩名字命名的小行星是中科院国家天文台施密特CCD小行星项目组发现并获得国际永久编号,经国际天文学联合会小天体命名委员会批准而正式命名的。

屠呦呦(1930-),中国著名药学家,诺贝尔奖获得者。她发现了新型抗疟药物青蒿素,挽救了在全球范围内特别是发展中国家数以百万人的生命。屠呦呦荣获了包括2015年诺贝尔生理学或医学奖在内的多项具有崇高声望的学术类奖项。

谢家麟(1920-),中国科学院院士,著名物理学家,中国粒子加速器事业的开拓者和奠基人之一。他推动了中国加速器科学和技术的前沿发展,荣获2011年度国家最高科学技术奖。

吴良镛(1922-),中国科学院院士、中国工程院院士,建筑学家、城乡规划学家和教育家,中国人居环境科学创始人。曾多次获得国际大奖,以及2011年度国家最高科学技术奖。

郑哲敏(1924-),中国科学院和工程院院士,美国工程院外籍院士,爆炸力学的奠基人。他倡导、组织和参与了众多新的力学分支学科或领域的建立和规划,是中国力学学科建设与发展的组织者和领导者,荣获2012年度国家最高科学技术奖。

张存浩(1928-),中国科学院院士,发展中国家科学院院士。中国高能化学激光的奠基人、分子反应动力学的奠基人之一,荣获2013年度国家最高科学技术奖。

新华社相关链接:http://news.xinhuanet.com/ttgg/2016-01/05/c_1117672045.htm

中央政府门户网站相关报道:http://www.gov.cn/xinwen/2016-01/05/content_5030740.htm

2016-01-05

-

-

国家天文台研究团队发现黑洞高速喷射物质的新模式

国际顶级科学期刊《自然》 25号公布了一项中国科学家的重大科学发现。这项成果是国家天文台研究员刘继峰带领团队在国际上首次从超软X射线源发现相对论性高速喷流,打破了天文学界以往的认知,揭示了黑洞吸积和喷流形成的新方式。国家天文台台长、中国科学院大学天文与空间科学学院院长严俊表示,这项工作是刘继峰团队继2013年11月在《自然》杂志上发表X射线极亮源的研究成果后,在黑洞研究领域的又一突破性的重大天文发现。黑洞吸积物质并产生高速物质喷流和吸积盘风的艺术想象图(北京天文馆喻京川创作)。 北京时间11月26日,国际顶级科学期刊《自然》公布了一项中国科学家的重大科学发现。这项成果是国家天文台研究员刘继峰带领团队在国际上首次从超软X射线源发现相对论性高速喷流,打破了天文学界以往的认知,揭示了黑洞吸积和喷流形成的新方式。《自然》杂志认为此项工作是2015年度本领域内最重要的五大发现之一。

黑洞在吞噬物质的过程中有时也会产生向外的喷流。黑洞如何吞噬物质及喷流如何形成是天体物理学中的重大前沿问题。刘继峰领导的团队利用世界上最大的光学望远镜——西班牙的GTC十米望远镜和美国的Keck十米望远镜,对千万光年之外的旋涡星系M81中的极亮超软X射线源进行了光谱监测研究,首次发现其光谱中具有高度蓝移的氢元素发射线,揭示了该系统中存在速度达到0.2倍光速的相对论性重子喷流。

这项研究为天文学家理解黑洞吸积与喷流形成打开了一面新的窗口。此前天文学家普遍认为黑洞吞噬物质后不能产生超软X射线谱态,且只有在X射线低硬谱态或甚高谱态下才会产生相对论性喷流。“在超软X射线源中发现相对论性喷流出乎所有人的意料,这改写了我们对超软X射线源的本质和喷流形成的认知。”美国科学院院士、英国皇家学会院士、哈佛大学终身教授Ramesh Narayan评论说,“而它的观测特征和人们对黑洞处于极高吸积率态的猜想及新近的数值模拟结果相符合,生动展示了黑洞过量吞噬物质时产生高速重子喷流和浓密的吸积盘风的情况。”

国家天文台台长、中国科学院大学天文与空间科学学院院长严俊表示,这项工作是刘继峰团队继2013年11月在《自然》杂志上发表X射线极亮源的研究成果后,在黑洞研究领域的又一突破性的重大天文发现。近年来我国天文学家不断在《自然》等杂志发表重要科学成果,表明了我国天文学整体研究水平的逐步提升和巨大潜力。

旋涡星系M81中的极亮超软X射线源位置。彩图由美国的Hubble空间望远镜、GALEX紫外望远镜、Spitzer红外望远镜、Chandra X射线望远镜的图像合成。

黑洞吸积物质并产生高速物质喷流和吸积盘风的艺术想象图(北京天文馆喻京川创作)

2015-11-26

-

国家天文台FAST工程望远镜馈源支撑系统首次升舱

11月21日上午11时, FAST望远镜馈源支撑系统首次升舱成功。这标志着FAST工程馈源支撑系统正式进入六索带载联调阶段,也标志着作为我国九大科技基础设施之一的FAST望远镜,完成了“点睛之笔”即将进入尾声。针对索驱动设备中含有大功率电子器件和运动机构,采取达到了国家军用标准D级(最高级)要求的电磁屏蔽措施。正在贵州黔南州建设的世界最大单口径射电望远镜— — 500米口径球面射电望远镜( FAST )目前正在进行反射面面板安装, 4400块边长约11米的三角形面板安装已经完成近三成,预计明年4月前后安装完毕。 11月21日上午11时,FAST望远镜馈源支撑系统首次升舱成功。这标志着FAST工程馈源支撑系统正式进入六索带载联调阶段,也标志着作为我国九大科技基础设施之一的FAST望远镜,完成了“点睛之笔”即将进入尾声。

FAST馈源支撑系统主要包括支撑塔、索驱动、馈源舱、舱停靠平台四部分。该系统采用了光机电一体化技术,创新性地提出了轻型索支撑馈源平台,突破了传统射电望远镜中馈源与反射面相对固定的刚性支撑模式,极大地降低了馈源支撑结构的重量和尺寸,减少了对射电望远镜无线电波的遮挡,并使用并联机器人进行二次精调,实现了望远镜接收机的高精度指向跟踪,是FAST的三大自主创新之一。

为实现馈源舱的大范围、高精度空间定位,在建设过程中,研制出了性能远优于国家军用标准要求且为世界首创的FAST动光缆技术;创新性地研制了窗帘式缆线入舱机构,满了足FAST观测信号的传输要求;针对索驱动设备中含有大功率电子器件和运动机构,采取达到了国家军用标准D级(最高级)要求的电磁屏蔽措施。

馈源支撑索驱动系统具有跨度大、柔性控制精度高、调速范围广、工艺复杂、安装难等技术特点且多项技术突破了现有的标准和规范。集合了天文、无线电、机械、电气、通信、测量、控制等十几个专业。目前索驱动设备的设计、制造及安装工作已经完成,随着六根钢索拖动馈源舱提升至108米,并进行相应的功能性测试,标志着索驱动工程正式进入六索带载联调阶段。

馈源是指望远镜用来接收宇宙外来信号的装置系统,馈源舱就是安放这个系统的舱体,可以称之为智眼的“眼珠”。FAST望远镜口径达到500米,从顶到底的垂直距离接近138米,是目前世界上在建的口径最大、最具威力的单天线射电望远镜,被称为观天智眼。新华社记者 金立旺 摄

正在贵州黔南州建设的世界最大单口径射电望远镜——500米口径球面射电望远镜(FAST)目前正在进行反射面面板安装,4400块边长约11米的三角形面板安装已经完成近三成,预计明年4月前后安装完毕。新华社记者金立旺摄

2015-11-23

-

国家天文台研究人员发表目前最大连续天区动力学结构样本

分子外向流和分子气泡是恒星形成过程中观测到的典型的动力学现象。通过分析这两种动力学结构可以研究恒星形成对其所在分子云的反馈影响,并进一步理解分子云的演化。

国家天文台FAST项目组博士研究生李会贤在其导师李菂研究员的指导下,使用美国FCRAO望远镜观测的一氧化碳谱线巡天数据,在金牛座分子云约100平方度天区里找到了55个外向流和37个气泡,其中31个外向流是新发现的,所有气泡均为首次发现。该研究得到了迄今为止最大连续天区的动力学结构样本。

该项工作定量分析了恒星形成过程中的动力学结构对母云的反馈影响,得出如下结论:外向流和气泡没有足够的能量抵抗金牛座分子云的引力塌缩;外向流和气泡的能量远小于金牛座分子云的湍动能量,但能量注入率可以维持湍流耗散。该研究显著提升了我们对金牛座分子云的理解,并为其他分子云进行相关研究开辟了一条可行的途径。

研究结果已发表在国际天文期刊ApJ增刊系列上(ApJS, 2015, 219, 20)。审稿人对文章给予高度评价并指出“该工作对恒星形成研究的意义重大,将成为该领域理论及观测方面的一篇重要参考文献。”(“Scientifically, the paper is extremely useful and should be a key reference work in all future theoretical and observational studies of star formation.”)

文章的主要合作者还包括国家天文台钱磊副研究员、研究生许铎以及美国宇航局喷气推进实验室的Paul Goldsmith教授等。

金牛座分子外向流和分子气泡示意图。背景是FCRAO望远镜观测的12CO和13CO积分强度图。蓝色和红色喷流表示外向流,透明球代表气泡。

2015-11-04

-

国家天文台参加中科院第六届暨京区第十四届职工田径运动会

10月17日,以“增强职工体质,保障‘率先行动’ ”为主题的中国科学院第六届暨京区第十四届职工田径运动会决赛在北京奥体中心隆重举行,来自中科院系统各单位的72个参赛队共2695名运动员参加了比赛。在9月19日的京区预选赛上,国家天文台近70名运动员参加了12个大项22个小项的首轮角逐,经过激烈比拼,共有37名运动员在决赛中参加了60米托球跑、 1500米、铅球、跳高、足球射门、一分钟跳绳、男子4乘100米接力、广播体操8个单项的角逐。同时,国家天文台工会也在台九个分工会的大力支持下,在运动会决赛当天向主席台投递了65篇优秀的宣传广播稿,凭借良好有序的组织和团队精神面貌荣获组委会颁发的“优秀组织奖” 。参赛队员及工作人员合影。 10月17日,以“增强职工体质,保障‘率先行动’”为主题的中国科学院第六届暨京区第十四届职工田径运动会决赛在北京奥体中心隆重举行,来自中科院系统各单位的72个参赛队共2695名运动员参加了比赛。

国家天文台组织运动员、啦啦队员共120人参加了本届运动会决赛。在9月19日的京区预选赛上,国家天文台近70名运动员参加了12个大项22个小项的首轮角逐,经过激烈比拼,共有37名运动员在决赛中参加了60米托球跑、1500米、铅球、跳高、足球射门、一分钟跳绳、男子4乘100米接力、广播体操8个单项的角逐。

入场式上,伴随着激昂的音乐,国家天文台代表团方阵在党委副书记郑晓年的带领下,高喊“仰望星空、脚踏实地、聚力率先、勇攀高峰”的口号,以饱满的精神走过主席台,赢得了主席台领导、在场观众的欢呼和掌声。随着中科院院长白春礼宣布运动会开幕,比赛正式开始。

本届运动会上,国家天文台健儿遵守公正竞赛、公平竞争的原则,积极进取,努力拼搏,赛出了风格、赛出了水平。在所领导级60米托球跑比赛中,国家天文台党委书记赵刚、副台长郝晋新、副台长李春来积极参赛,展示了我台领导干部饱满的精神风貌。广播体操比赛中,国家天文台继续预选赛的出色表现,以整齐规范的动作和英姿飒爽的精神面貌博得评委的一致好评,获得全院团体一等奖的好成绩。我台拔河健儿们则通过几轮对抗,最终获得京区拔河比赛第七名。田径赛场上,运动员们同样表现不俗,李旸鹏荣获男子跳高第四名、杨潇荣获京区女子铅球第六名。同时,国家天文台工会也在台九个分工会的大力支持下,在运动会决赛当天向主席台投递了65篇优秀的宣传广播稿,凭借良好有序的组织和团队精神面貌荣获组委会颁发的“优秀组织奖”。

国家天文台在本届运动会上取得不错的成绩,展示了我台大力发展职工健身工作的良好成效。多年来,台工会采取多种形式,积极推动职工文化和体育健身活动发展,营造科学健康、形式多样、深入持久的全民健身氛围,引导广大职工广泛参与丰富多彩的文体活动,增强凝聚力和向心力。国家天文台将以此次运动会为契机,进一步推动全台职工体育和健身活动的开展,为保障支撑“率先行动”计划和全面深化改革作出更大的贡献。

国家天文台代表队方阵走过主席台

广播体操比赛

参赛队员及工作人员合影

2015-10-20

-

中国SONG项目一米望远镜实现初光并获取首批时序恒星光谱

8月30日星期日凌晨零点刚过, SONG项目1米望远镜通过连接在库德焦点的高分辨光谱仪,成功地获取了紫微左垣七( gamma Cephei , V = 3.21 )的短时序光谱,这标志着SONG项目团组为期4年的努力终于达成了初步的目标。这颗恒星是作为科学目标恒星进行试运行的候选源,这也意味着我们此刻获取的数据是具有科学意义的(图。Gamma Cephei是一个的红巨星双星,其主星具有较大振幅的震动,并含有一颗周期为900天的系外行星。 8月30日星期日凌晨零点刚过,SONG项目1米望远镜通过连接在库德焦点的高分辨光谱仪,成功地获取了紫微左垣七(gamma Cephei,V=3.21)的短时序光谱,这标志着SONG项目团组为期4年的努力终于达成了初步的目标。这颗恒星是作为科学目标恒星进行试运行的候选源,这也意味着我们此刻获取的数据是具有科学意义的(图1)。gamma Cephei是一个的红巨星双星,其主星具有较大振幅的震动,并含有一颗周期为900天的系外行星。这是我们将在测试阶段重点关注的观测目标。

中国SONG项目包括一米望远镜(图2,在初光后为望远镜拍摄的一副照片,在内部打光后转动圆顶,用Nubia Z9长曝光模式拍摄)及其附属的幸运成像系统和高分辨光谱仪,以及前期进入科学运行的50BiN网络中国节点望远镜(项目由西华师范大学全额投资,又名西华师大50厘米双筒望远镜)。SONG1米望远镜及终端仪器研制任务由国家天文台南京天文光学技术研究所承担。该系统集成了薄镜面主动光学、幸运成像、碘盒定标高分辨视向速度测量(R=60000-120000,RV=1m/s)等一系列新技术手段。此套设备将服务于恒星物理研究中两个主要的科学目标:(1)基于幸运成像技术的微引力透镜方法探测系外行星;(2)基于视向速度的星震学方法研究恒星内部结构。这是当前时域天文学的两个典型科学目标,其科学成果依赖于网络的建设。中国SONG项目是国际网络的一个节点,也是成功实现科学运行的第二个节点。中国节点的成功,意味着国际SONG计划继去年10月丹麦的SONG-Hertzsprung望远镜进入单节点运行之后,可以进入正式的网络化运行。这是实现整个网络科学目标极其重要的一个环节。在实现初光后,在站的全体工作人员,包括来自丹麦奥胡斯大学的Frank Grundahl和MadsAndersen进行了一个简单的仪式,以庆祝这个值得纪念的时刻(图3)。

实现初光是科学运行该设备的第一步,接下来的工作包括实现望远镜的全自动控制和与科学仪器联合运行。目前的软件环节还有大量的工作需要进行深度开发,以实现无人值守的全自动全球网络节点。望远镜及仪器系统的试运行拟进行至少一年。从初步的分析看,系统完全实现了科学研究要求的技术指标。光谱仪分辨率高于120000(钍氩灯谱测试正式结果),gamma Cephei实测视向速度精度3米/秒。在进行深度调试,仪器性能稳定之后,我们将能实现预计的1米级的恒星视向速度观测精度。此设备将为国内恒星物理研究提供独一无二的平台,用以开展恒星震动、系外行星、多普勒成像、恒星元素丰度分析等等方面的前沿研究。

图1.Gamma Cephei的一段光谱。曝光时间120秒,R=80,000。S/N=140,视向速度精度约为3米/秒。叠加的绿色实线是Arcturus的高分辨标准光谱。

图2.SONG一米望远镜初光后的照片

图3.SONG项目组全体在站人员在获取第一批恒星时序后在简陋的控制室中举行了一个仪式,庆祝初光。

2015-09-01

查看更多