-

国家天文台举行“庆三八,乐走健身”活动

此次活动得到了台领导及党委的大力支持,工会还为全台每位女职工精心准备了节日礼物,向辛勤工作在全台各部门各岗位的女职工致以节日的问候! 三月的北京已是河开燕来的早春时节。3月6日下午,在“三八”国际劳动妇女节到来之际,国家天文台工会和妇委会组织了以“乐走健身”为主题的奥林匹克森林公园踏青活动,全台9个分工会的150多位女职工参加了此次活动。

出发前,国家天文台副台长郝晋新代表台领导祝贺全台女职工节日快乐,身体健康,并全程参加了活动。大家在森林公园的健身道上开展3公里或5公里的步行锻炼,既强健了身体,更亲近了自然。

此次活动得到了台领导及党委的大力支持,工会还为全台每位女职工精心准备了节日礼物,向辛勤工作在全台各部门各岗位的女职工致以节日的问候!

2014-03-07

-

国家天文台LAMOST数据部获“全国三八红旗集体”称号

2月28日,全国妇联在北京人民大会堂隆重召开纪念“三八”国际妇女节暨全国三八红旗手(集体)表彰大会。中国科学院国家天文台郭守敬望远镜( LAMOST )运行和发展中心数据处理部经中央国家机关妇工委推选,被中华全国妇女联合会授予“全国三八红旗集体”荣誉称号。LAMOST数据处理部四位获奖代表参加了颁奖大会,陈晓艳副研究员代表获奖集体上台领奖。目前部门共有14名工作人员,其中女职工10名,均为博士和硕士学历,平均年龄只有34岁,她们梦系苍穹,青春无悔。 2月28日,全国妇联在北京人民大会堂隆重召开纪念“三八”国际妇女节暨全国三八红旗手(集体)表彰大会。中国科学院国家天文台郭守敬望远镜(LAMOST)运行和发展中心数据处理部经中央国家机关妇工委推选,被中华全国妇女联合会授予“全国三八红旗集体”荣誉称号。LAMOST数据处理部四位获奖代表参加了颁奖大会,陈晓艳副研究员代表获奖集体上台领奖。

大会表彰了10名全国三八红旗手标兵、300名全国三八红旗手和200个全国三八红旗集体。受表彰的全国三八红旗手向广大妇女发出了“巾帼建新功、共筑中国梦”的倡议。中共中央政治局委员、国家副主席李源潮出席并讲话。李源潮向全国各族各界妇女和广大妇女工作者致以节日的问候,希望广大妇女牢记党中央和习近平总书记要求,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献巾帼力量。

郭守敬望远镜(LAMOST)是我国自主创新的特殊主动反射施密特望远镜。作为国家大科学工程,LAMOST开辟了多达4000根光学的大规模光纤光谱巡天之路,在研究宇宙学大尺度结构、银河系结构以及各类天体多波段交叉证认等方面做出重要贡献。

LAMOST数据处理部肩负着海量观测数据的处理和发布。目前部门共有14名工作人员,其中女职工10名,均为博士和硕士学历,平均年龄只有34岁,她们梦系苍穹,青春无悔。

2014-03-07

-

中科院副秘书长谭铁牛一行调研南美天文中心工作

2月26日上午,中国科学院副秘书长谭铁牛一行来到国家天文台,调研中国科学院南美天文研究中心(以下简称南美天文中心,英文缩写为CASSACA )的工作进展情况。国际合作局副局长曹京华、前沿科学与教育局副局长黄敏、条件保障与财务局副局长聂常虹、条件保障与财务局预算处处长高军、国际合作局美大处副处长孙辉,及综合处副处长张世专陪同调研。南美天文中心是中科院实施发展中国家科教合作拓展工程的海外项目之一, 2013年2月经院长办公会批准启动建设工作,中科院院长白春礼于2013年10月访问智利期间为中心成立正式揭牌。 2月26日上午,中国科学院副秘书长谭铁牛一行来到国家天文台,调研中国科学院南美天文研究中心(以下简称南美天文中心,英文缩写为CASSACA)的工作进展情况。国际合作局副局长曹京华、前沿科学与教育局副局长黄敏、条件保障与财务局副局长聂常虹、条件保障与财务局预算处处长高军、国际合作局美大处副处长孙辉,及综合处副处长张世专参加调研会议。

国家天文台党委书记赵刚,副台长郑晓年、郝晋新、薛随建参加了调研会议,星系宇宙学部主任及先导B专项领衔科学家毛淑德、南美天文中心首席科学家黄家声及国家天文台财务资产、科技、国际合作等处室相关负责人也参加了会议。

会议首先听取了薛随建副台长对南美天文中心总体工作进展的汇报,内容包括建设进展、合作项目、人员交流、管理运行机制、发展定位及目前面临的挑战等。之后黄家声教授汇报了科研进展及年度工作计划,科技处盘军处长汇报了预决算情况。总体来说,中心希望进一步理清工作定位,促进科研产出,配合先导研究计划,为国家的天文科技发展及人才培养做出贡献。

院领导对中心的各项工作进展给予了充分肯定,并对今后的工作方向给予切实的指导。同时,对于在海外建设基地所面临的困难与挑战也表示充分的理解。谭副秘书长强调,一定要充分重视、加强管理、做好规划、协调力量、吸引优秀人才、处理好各方关系,切实把中科院南美天文中心(CASSACA)这个中科院的海外分支机构做好做实。与会局领导也均对南美天文中心的工作定位及未来发展提出了宝贵建议。台领导表示会一如既往地加强对南美天文中心工作的重视和投入,促进中心工作取得更多具有显示度的成绩。

此次调研工作会议,对于促进南美天文中心的发展具有非常重要的指导意义,一定会有效推动中心各方面工作的进展。

南美天文中心是中科院实施发展中国家科教合作拓展工程的海外项目之一,2013年2月经院长办公会批准启动建设工作,中科院院长白春礼于2013年10月访问智利期间为中心成立正式揭牌。

2014-02-26

-

国家天文台出品纪录片入围两项国家级出版物目录

由国家天文台和观瞳创视(北京)数字科技中心联合出品。奔流电子音像出版社和中国水利水电出版社联合出版的郭守敬望远镜纪录片《造镜探苍穹— —郭守敬望远镜创新建造之路》分别于2013年7月和2014年1月日成功入围国家新闻出版广电总局“ 2013年国家新闻出版广电总局首届向全国青少年推荐。纪录片出品人赵永恒,制片人崔辰州,导演关彤,由王绶琯、苏定强、崔向群、褚耀泉、王亚男担任科学顾问,得到国家自然科学基金委员会和中国科学技术协会的共同资助。 由国家天文台和观瞳创视(北京)数字科技中心联合出品,奔流电子音像出版社和中国水利水电出版社联合出版的郭守敬望远镜纪录片《造镜探苍穹——郭守敬望远镜创新建造之路》分别于2013年7月和2014年1月成功入围国家新闻出版广电总局“2013年国家新闻出版广电总局首届向全国青少年推荐50种优秀音像电子出版物目录”和国家新闻出版广电总局“2013-2014年农家书屋重点音像制品和电子出版物推荐目录”。

郭守敬望远镜,原名“大天区面积多目标光纤光谱望远镜(LAMOST)”,是我国科学家自主创新的国家重大科学工程项目,于2008年10月16日落成,2009年6月4日通过国家验收。郭守敬望远镜的创新设计和技术实现使之成为大口径兼备大视场光学望远镜的世界之最,每夜能获得上万天体的光谱。本纪录片通过多种展现方式和通俗严谨的解说,全景式回顾郭守敬望远镜三十年艰辛的建设历程,穿插介绍天文学、望远镜、光机电技术等科学知识,是一部严谨的科教影片和珍贵的科学影像资料。纪录片出品人赵永恒,制片人崔辰州,导演关彤,由王绶琯、苏定强、崔向群、褚耀泉、王亚男担任科学顾问,得到国家自然科学基金委员会和中国科学技术协会的共同资助。

2014-02-18

-

国家天文台召开党的群众路线教育实践活动总结会

1月25日,中国科学院国家天文台召开党的群众路线教育实践活动总结会议。国家天文台台长严俊通报了整改情况,党委书记赵刚作总结报告,京区督导组成员李静出席会议并讲话,督导组成员王大立和赵珂杰出席会议。台党政领导班子成员、党委委员、纪委委员、职能部门处长及副处长、党支部书记、工青妇负责人和全台在职党员、学生党员等120余人参加会议。李静进一步强调,国家天文台要认真学习习近平总书记在党的群众路线教育实践活动第一批总结暨第二批部署会议上的重要讲话精神,始终以“教育实践活动有期限,但贯彻群众路线没有休止符,作风建设永远在路上”的认识,进一步巩固和扩大教育实践活动成果。 1月25日,中国科学院国家天文台召开党的群众路线教育实践活动总结会议。国家天文台台长严俊通报了整改情况,党委书记赵刚作总结报告,京区督导组成员李静出席会议并讲话,督导组成员王大立和赵珂杰出席会议。台党政领导班子成员、党委委员、纪委委员、职能部门处长及副处长、党支部书记、工青妇负责人和全台在职党员、学生党员等120余人参加会议。会议由党委副书记郑晓年主持。

严俊在介绍整改情况时指出,国家天文台自2013年7月至2014年1月,集中组织、深入开展了党的群众路线教育实践活动。活动开展以来,通过职工代表座谈会、党支部书记研讨会、台长和书记信箱以及网上邮箱等方式,共征集到意见建议100多条,经汇总整理形成意见建议87条。以此为基础,通过提炼总结,提高把握,以及对已有制度的梳理,形成了国家天文台《整改方案》、《专项整治方案》和《制度建设计划》。按照“立行立改”的要求,台领导班子对征集汇总的意见建议及时进行了答复和整改,截止到目前,已经整改完成13条,占15%,给出明确答复的47条,占54%,制定整改方案的27条,占31%。报告中,严俊介绍了国家天文台按照中央和院的有关要求,结合我台实际,在机构改革、转变作风、科研管理、项目管理以及财务资产管理方面落实整改的情况,强调了下一阶段的整改重点,并对下一步的整改工作提出了具体要求:一是要深刻认识作风建设的长期性、艰巨性,增强加强作风建设的自觉性;二是要继续抓好整改落实、建章立制,推动作风建设长效化、常态化;三是要以好的作风和精神状态抓好落实,推动全面深化改革和业务工作不断取得新进展。

赵刚代表台领导班子对国家天文台半年来开展教育实践活动的情况进行了总结。他指出,在院党组和京区党委的领导下,在院京区督导组的指导下,国家天文台领导班子和各级党员领导干部紧密结合实际,把“牢记宗旨、强化责任、转变作风、注重改进、务求实效”作为基本目标,始终贯穿“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求,以处以上党员领导干部为重点,聚焦“四风”问题,打牢学习教育和查摆问题两个基础,抓住整改落实和建章立制两个关键,扎实有序地推进教育实践活动各个环节的工作,取得了实实在在的成效。这次活动不仅是一场深刻的思想政治洗礼,也是一次及时的作风问题集中整治,使全台进一步坚定了理想信念,明确了创新责任,强化了“为民”理念;进一步促进了作风转变,提升了服务能力,强化了“务实”作风;进一步加强了科研经费管理,推进了廉洁从业风险防控体系建设,保持了“清廉”本色;健全了制度体系,强化了制度执行,初步形成了践行党的群众路线的长效机制,同时也解决了一批突出问题。

赵刚指出,教育实践活动已进入尾声,但收尾不是收场,还有许多后续工作需要继续落实。教育实践活动有期限,但贯彻群众路线没有休止符,作风建设永远在路上。聚焦“四风”、转变作风、增强群众意识、落实整改,将成为我台党建工作的长期工作重点,将与贯彻落实创新驱动发展战略、深入推进“创新2020”紧密结合起来,以优良作风凝聚广大科研人员的聪明才智和强大力量,为推进“一三五”规划、促进重大产出、建设“四位一体”国家天文台提供可靠保证。

在会上进行的民主评议中,大家认为台领导班子教育实践活动开展“好”和“较好”的比例为98.3%,认为班子成员教育实践活动开展“好”和“较好”的比例均在95.5%以上。

李静在讲话中肯定了国家天文台开展教育实践活动的总体成效。她指出,总结报告全面、客观、深刻,整改方案实事求是、责任清楚、时间明确,符合中央和院党组的有关要求,符合天文台工作实际。国家天文台的群众路线教育实践活动呈现出三个特点:一是台领导班子高度重视。二是注重开门搞活动,广泛听取意见。三是在活动过程中,各环节规定动作扎实到位,自选动作特色鲜明。

李静进一步强调,国家天文台要认真学习习近平总书记在党的群众路线教育实践活动第一批总结暨第二批部署会议上的重要讲话精神,始终以“教育实践活动有期限,但贯彻群众路线没有休止符,作风建设永远在路上”的认识,进一步巩固和扩大教育实践活动成果,把作风建设不断引向深入,长效化和常态化。把教育实践活动中激发出来的极大热情和创造活力,转化为实施“率先行动”计划、推进天文台“一三五”规划顺利实施的强大动力,努力为实施创新驱动发展战略、建设创新型国家、实现中华民族伟大复兴的“中国梦”提供强有力的科技支撑。

会议间隙,与会同志观看了FAST反射面圈梁安装短片以及用嫦娥三号传回的数据所做的动画,表示对国家天文台的发展充满了信心!

郑晓年最后表示,国家天文台将按照院党组和京区督导组的要求,扎实做好整改落实后续检查督促工作,以这次教育实践活动为起点,不断总结经验、扩大教育实践活动成果。同时向全台职工和研究生致以新春祝福,对大家一年来为我台改革创新发展付出的辛勤努力表示衷心的感谢!并祝大家新年快乐、身体健康、阖家幸福!

严俊台长介绍整改情况

赵刚书记进行总结报告

京区督导组成员李静宣布民主评议结果

会议现场

会议现场

2014-01-26

-

星系群中子暗晕的第一次“星系-星系引力透镜”测量

国家天文台计算宇宙学团组李然博士领衔的国际研究团队,在近日的一项研究中首次。通过“星系-星系引力透镜”技术探测到星系群中的子暗晕,并对其质量给出了估计。暗晕的引力场会弯折遥远星系发出的光线,导致观测到的星系发生形变。李然博士领衔的团队,采用了“星系-星系引力透镜”分析方法,利用了国际最新的CFHT/STRIPE82巡天数据,针对大量从Sloan数字巡天中选取的卫星星系,详细分析了其附近背景星系的形状。这一质量要比卫星星系可见物质的平均质量高出约10倍,充分说明了引力透镜信号主要来自卫星星系的宿主暗晕。居于主暗晕中心的大星系称作中心星系。黑色实线代表理论预言的信号。 国家天文台计算宇宙学团组李然博士领衔的国际研究团队,在近日的一项研究中,首次通过“星系-星系引力透镜”技术探测到星系群中的子暗晕,并对其质量给出了估计。该工作即将发表在国际天文学期刊MNRAS上(MNRAS,2014,doi:10.1093/mnras/stt2395,预印本编号arXiv:1311.6523)。

子暗晕的存在是宇宙结构形成理论的一个重要预言。在当前标准冷暗物质宇宙学理论框架下,宇宙的物质组成由冷暗物质主导。暗物质因引力作用而聚集,形成自引力束缚的团块--暗晕。宇宙中最早形成的结构是低质量小暗晕,这些小暗晕在演化中相互合并,逐渐形成大暗晕。在这样的图景中,大暗晕内包含了很多小的暗物质团块,也就是子暗晕。探测子暗晕是对冷暗物质宇宙学模型的重要检验,也会帮助人们更深刻的理解暗物质的性质。

引力透镜是测量暗物质分布的最主要工具。暗晕的引力场会弯折遥远星系发出的光线,导致观测到的星系发生形变。天文学家可以通过研究这些遥远星系的形变来探测暗晕中的物质分布。但由于子暗晕的质量非常小,单个子暗晕的引力透镜效应非常微弱,因此对它们的观测异常困难。

李然博士领衔的团队,采用了“星系-星系引力透镜”分析方法,利用了国际最新的CFHT/STRIPE82巡天数据,针对大量从Sloan数字巡天中选取的卫星星系,详细分析了其附近背景星系的形状。通过统计方法,他们成功提取出这些卫星星系宿主子暗晕产生的信号。测量显示,这些卫星星系的宿主子暗晕的质量约为1011.7太阳质量。这一质量要比卫星星系可见物质的平均质量高出约10倍,充分说明了引力透镜信号主要来自卫星星系的宿主暗晕。此研究结果检验了冷暗物质宇宙学模型的一个重要理论预言。

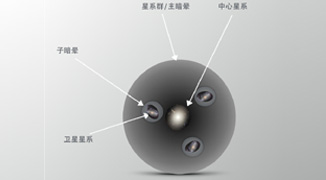

图1:暗晕和星系关系的示意图。居于主暗晕中心的大星系称作中心星系,一个主暗晕可能包含很多子暗晕,卫星星系则处在子暗晕中。

图2:带误差棒的点代表观测到的引力透镜信号。黑色实线代表理论预言的信号。

2014-01-07

-

-

FAST工程圈梁顺利合拢

2013年12月31日, FAST工程大窝凼施工现场阳光明媚,下午13:36 ,随着国家天文台台长、 FAST工程经理严俊的一声令下,圈梁合拢分块在隆隆的鞭炮声中缓缓起吊,圈梁合拢分块对接过程顺利,整个过程历时30分钟。国家天文台台长、 FAST工程经理严峻,副台长、常务副经理郑晓年, FAST工程总工程师、首席科学家南仁东,贵州省发展和改革委员会副主任张晓萍,以及贵州省、州、县领导和FAST工程技术人员在现场观看了圈梁钢结构合拢全过程。圈梁合拢后,在工程现场召开了FAST工程建设领导小组办公室第八次工作会议。 2013年12月31日,FAST工程大窝凼施工现场阳光明媚。下午13:36,随着国家天文台台长、FAST工程经理严俊的一声令下,圈梁合拢分块在隆隆的鞭炮声中缓缓起吊,圈梁合拢分块对接过程顺利,整个过程历时30分钟。

圈梁钢结构是FAST工程第一个进场安装的设备工程,是FAST工程主体--主动反射面的支撑结构。从2012年4月27日开始,承担圈梁钢结构工程的沪宁钢机股份有限公司精心组织施工,经过8个多月的艰苦奋战,通过整体吊装、汽车吊散装、拔杆拼装等工艺方法,一根根格构柱拔地而起;从2013年6月7日开始,圈梁分块开始拼装,施工单位在现场施工条件非常复杂的情况下,精心设计圈梁吊装方案,不断完善起吊、滑移、安装等工序,将圈梁安装工程一步步推进,使圈梁钢结构终于在2013年12月31日顺利合拢,完成了FAST工程建设的第一个里程碑。

国家天文台台长、FAST工程经理严俊,副台长、常务副经理郑晓年,FAST工程总工程师、首席科学家南仁东,贵州省发展和改革委员会副主任张晓萍,以及贵州省、州、县领导和FAST工程技术人员在现场观看了圈梁钢结构合拢全过程。

圈梁合拢后,在工程现场召开了FAST工程建设领导小组办公室第八次工作会议。

2013-12-31

-

新一代厘米-分米波射电日像仪项目顺利竣工

2013年12月31日,国家天文台在内蒙古明安图观测站举行了“新一代厘米-分米波射电日像仪建设竣工现场会” 。新一代厘米-分米波射电日像仪是由财政部支持的国家重大科研装备研制项目,于2009年底正式立项。建设地点为内蒙古自治区正镶白旗明安图镇,建设周期4年。新一代厘米-分米波射电日像仪的顺利竣工,显著提升了我国太阳射电观测的整体实力和国际地位,建成后将在太阳物理研究方面填补多项国际科学空白,有望在太阳剧烈活动的起源和发生规律研究取得原创性研究成果。 2013年12月31日,国家天文台在内蒙古明安图观测站举行了“新一代厘米-分米波射电日像仪建设竣工现场会”。新一代厘米-分米波射电日像仪是由财政部支持的国家重大科研装备研制项目,于2009年底正式立项。建设地点为内蒙古自治区正镶白旗明安图镇,建设周期4年。目前,总共由100面天线组成的高、低频综合孔径阵列已建成。

项目负责人颜毅华研究员对项目研制建设情况做了详细汇报。中国科学院条件保障与财务局重大设施处赵志刚处长、国家天文台郝晋新副台长、汪景琇院士、技术发展部包曙东主任、太阳物理研究部副主任王华宁研究员、项目监理王宜研究员、胡永辉研究员,正镶白旗人大额日德尼敖其尔主任、白旗政府王永军副旗长、及项目组成员参加了会议。报告会后,专家领导现场查看了日像仪设备运行情况,共同按下高、低频阵设备运行启动键,宣告了新一代厘米-分米波射电日像仪的顺利竣工。

日像仪项目自提出以来,受到了国际太阳物理及太阳射电领域专家学者的密切关注。在11月份举行的项目国际评估会上,由叶叔华院士担任评审组组长的国际评审组高度评价了新一代厘米-分米波射电日像仪,一致认为其作为国际太阳物理领域的重要领先设备,将极大地促进太阳物理和射电天文学的发展。

新一代厘米-分米波射电日像仪的顺利竣工,显著提升了我国太阳射电观测的整体实力和国际地位,建成后将在太阳物理研究方面填补多项国际科学空白,有望在太阳剧烈活动的起源和发生规律研究取得原创性研究成果。此外,还将提升我国在太阳活动预报方面的能力,为航空、航天、卫星通讯和国防建设等提供有力保障。

专家领导共同按下高、低频阵设备运行启动键

全体与会人员合影

2013-12-31

-

国内首次探测到太阳系外行星热辐射并研究其大气性质

太阳系外行星的研究重心已经从最初的样本积累慢慢转变到对行星的天体物理性质的研究。其中,系外行星大气是目前人类唯一能探测到的部分。研究行星大气已成为热门课题,同时也是难点课题。行星温度偏低,主要辐射集中在近红外NIR和红外IR波段,要研究其大气需要NIR 、 IR或者空间望远镜设备。由于缺乏这样的先进设备,国内虽在系外行星的搜寻方面紧跟国际步伐,但是在大气观测方面却比较落后。国家天文台开展的“有偿使用国外望远镜时间计划( TAP ) ”为国内该领域的研究提供了必要条件。小插图是行星大气的温度-压强轮廓。 太阳系外行星的研究重心已经从最初的样本积累慢慢转变到对行星的天体物理性质的研究。其中,系外行星大气是目前人类唯一能探测到的部分。研究行星大气已成为热门课题,同时也是难点课题。行星温度偏低,主要辐射集中在近红外NIR和红外IR波段,要研究其大气需要NIR、IR或者空间望远镜设备。由于缺乏这样的先进设备,国内虽在系外行星的搜寻方面紧跟国际步伐,但是在大气观测方面却比较落后。国家天文台开展的“有偿使用国外望远镜时间计划(TAP)”为国内该领域的研究提供了必要条件。

国台副研究员王炜、研究员赵刚与马普天文所合作者van Boekel博士、Henning教授,耶鲁大学Madhusudhan博士等人合作,利用TAP项目获得了CFHT的宽视场近红外相机(WIRCam)10小时的观测时间。他们在2012年3月2日和4月10日分别在Ks和H波段观测了致密的、热“木行星”WASP-43b,并成功测量了其在H和Ks波段其二次掩食的食深(次食的食深可近似认为是行星和恒星亮度的比值),进一步估算了该行星的亮温度,约为1850K,非常热。通过与模型预言对比,王炜等人认为该行星存在逆温层的可能性不大,且其白天半球和夜晚半球之间的能量交换很小(<25%)。该项研究成果已于近期发表于国际著名天文期刊《Astrophysical Journal》。

热木行星与其主星的亮度比(即次食深度)在NIR波段约为0.1%,需要很高的测光精度。要实现这一目标,需要稳定的设备、完备的观测计划、亮度接近的参考星、细致的数据处理和分析手段。王炜领导的团队在该项研究中获得了约0.03%的相对测光精度,这在国内尚属首次,在国际上处于一流水平。

WASP-43b行星系统比较特别,其公转周期很短(0.81天),在拥有“热木星”的主星中质量最小(0.6倍太阳质量),温度最低(4400K),行星温度高(1850K),然而行星密度很大,约为木星密度的两倍。

图1:Ks波段的光变曲线,黑色数据点是实测相对流量及其误差,红色曲线是与观测吻合的最好的理论光变曲线。掩食深度约0.196±0.029%。

图2:行星与恒星亮度的比值图,其中蓝色点是该项工作的测量值,红色点是来自Gillon 等(2012)年的工作,绿色点是理论光谱换算成对应的测光数据的值。黑色曲线是理论光谱,其中左边图是假设太阳丰度比,右边假设金属丰度相对于太阳超丰5倍。小插图是行星大气的温度-压强轮廓。

2013-11-29

查看更多